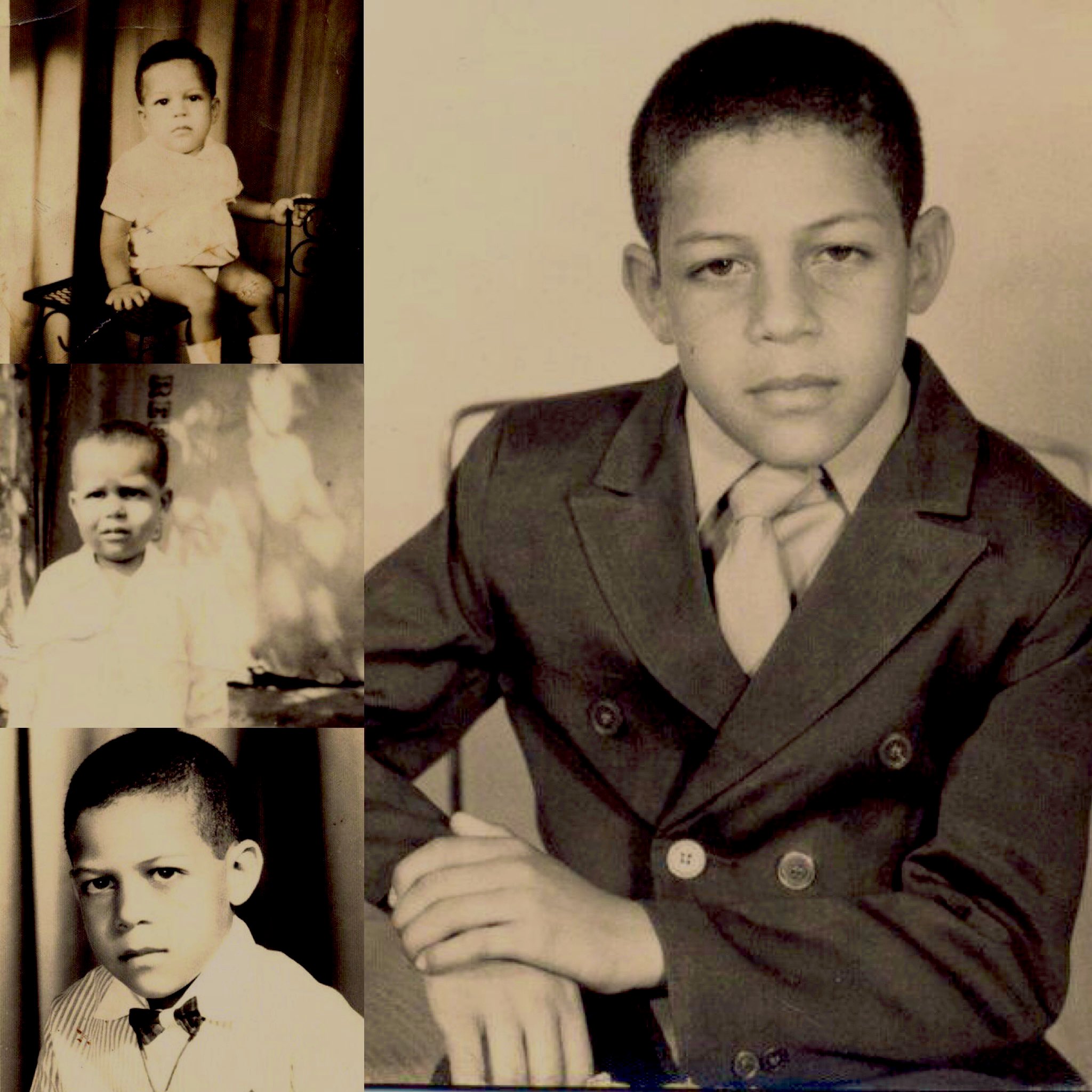

(Poema dedicado a Cheíto) Salimos del cine, el humo gris de los bomberos dibujaba sombras en la tarde. Mi madre me llevaba de la mano, con mi ropa de los domingos, y un silencio que se estiraba entre nuestras palabras. El congelador de los tiempos me sentó en una silla telefónica, de esas que conectan al vacío. “Mira la cámara y sonríe”, me dijo. El flash quebró la quietud, abriendo grietas en la tarde moribunda, como si un rayo perforara la telaraña del tiempo. En el pequeño estudio, frente al parque Central, el congelador de los tiempos aguardaba, con un cigarrillo en la comisura de los labios, mirando con ojos que ningún hijo heredó. Sus pupilas eran relojes rotos, reflejos de un futuro que ya pasó, de vidas que sólo se repiten en retratos amarillos. Las manos del tiempo se detuvieron, esos dedos invisibles que rozan cada esquina de la memoria, y nos empujan hacia adelante, sin saber que el frío sólo preserva lo que ya ha sido, que no hay vuelta, ni un regreso a la tarde de domingo, al humo, al parque, a la risa congelada en la foto. Allí, en el cuarto pequeño, donde el aire era espeso y el silencio pesado, yo supe que el tiempo es un engaño, un cigarrillo a medio consumir en manos que no son las nuestras, un destello de luz en una cara infantil que nunca entenderá lo que perdió en ese instante. Y el congelador de los tiempos se levantó, dejó caer la colilla, y desapareció entre la niebla de los días, dejando su silla vacía, como un espacio que nadie volverá a ocupar.

Actualizaciones por correo

Suscríbete a mí news letter para estar al tanto de mis últimas publicaciones.

© 2024 Marino Berigüete – Diseñado por Mas Pixell Web Services