Tuve mi primer contacto con la poesía desde muy temprana edad. Aún conservo vívidamente el recuerdo de una profesora de mi infancia en mi pueblo natal Barahona, Ana Delia, aunque su apellido se me escapa, como esas voces que se pierden en el viento, llevando consigo ecos de un tiempo en el que la inocencia y la creatividad se entrelazaban con una intensidad casi mágica. Ella, en su infinita generosidad, transformaba el aula cada viernes en un genuino santuario del arte. Era un ritual que nos prometía un escape de la rutina escolar, un aventurarse hacia la libertad que solo los versos pueden ofrecer.

Nos invitaba a cantar, a declamar y a explorar la rica paleta de emociones que se esconden en las palabras. Y yo, por supuesto, elegía la poesía. Hay algo en ella que resuena con los hilos más profundos de nuestra humanidad, una capacidad extraordinaria para evocar sentimientos y recuerdos inmediatos. En esos momentos, las letras cobraban vida ante mis ojos, y cada verso que recitaba se convertía en un puente hacia un mundo lleno de matices y sensaciones.

La poesía, en esos días, no solo era un ejercicio del lenguaje en la escuela; era una revelación. Me ofrecía un espacio donde podía ser yo mismo, un lugar donde la vulnerabilidad y la fortaleza se daban la mano, y donde cada letra, cada estrofa, se antojaba como un reflejo de mis pensamientos más íntimos. Gracias a Ana Delia, comencé a vislumbrar a mirar un universo que todavía estaba por descubrir, uno donde las palabras podían acariciar el alma, desafiar a la razón y abrir las puertas a innumerables posibilidades. Fue así como, en una pequeña aula de mi pueblo, creció la semilla de lo que más tarde se convertiría en mi pasión por la poesía.

En uno de esos días especialmente mágicos, en honor al Día de las Madres, me pidió que recitara unos versos que, a pesar del tiempo, aún resuenan en mi memoria. Las palabras eran:

“Los zapatitos me aprietan,

Las medias me dan calor,

El beso que me dio mi madre,

Lo llevo en el corazón.”

Fue ese momento en mi vida infantil un instante de revelación, un primer destello de lo que la poesía iba a significar para mí.

No recuerdo quién escribió esos versos, pero sí lo tengo presente que los memoricé para declamarlos frente a todos mis compañeros de aula. Ese pequeño poema, así como aquel día, nunca se han borrado de mi memoria.

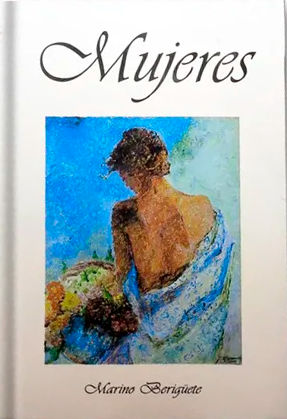

Con el paso del tiempo, escribí mi primer poema a la tierna edad de diecisiete años, y desde aquel simple verso recitado en la escuela, la poesía empezó a cobrar una importancia creciente en mi vida. Cuando publiqué mi primer libro de poesía, “Mujeres”, en los noventa, descubrí algo fascinante: aunque la poesía brota de lo más íntimo del poeta, jamás se edifica en soledad. Es, en realidad, un diálogo constante, un intercambio infinito con las voces que nos han precedido. Estas voces, a menudo lejanas y casi siempre invisibles, han moldeado nuestro lenguaje, nuestras percepciones y, en última instancia, nuestra visión del mundo. En mi experiencia, la poesía se ha configurado como una constelación de influencias, un diálogo incesante con poetas que, de alguna manera, han dejado una huella imborrable en cada verso que he escrito.

Walt Whitman fue el primero en atraparme. Su capacidad para condensar la vastedad del universo en un solo verso me resultó fascinante. Descubrí en él una poesía que no se quedaba en el reflejo del yo, sino que se lanzaba con fuerza hacia el mundo exterior: la naturaleza, las ciudades, las multitudes. Whitman me enseñó a mirar hacia afuera, a comprender que el poeta es un cronista de lo universal, y que su misión es capturar la totalidad de la experiencia humana, por eso después que leí a ese poeta no he vuelto a ver a New York igual. Desde entonces, he intentado entrelazar lo íntimo con lo colectivo en mis propios versos, unir lo personal con lo vasto, como ríos que inevitablemente desembocan en el mismo mar Caribe.

Con Ezra Pound aprendí una lección distinta: el valor de la concisión. Mientras Whitman se expandía hacia lo ilimitado, Pound, con una precisión quirúrgica, despojaba al poema de lo innecesario, refinando cada palabra hasta convertirla en una joya precisa. Me mostró que la belleza de un poema no reside solo en lo que se dice, sino también en lo que se sugiere, en ese espacio entre las palabras que espera ser descubierto. Esa tensión entre la expansión whitmaniana y la brevedad de Pound me ha dejado en un estado constante de búsqueda, oscilando entre la vastedad y la esencia.

Federico García Lorca, por su parte, me reveló la música de la poesía. Con él entendí que un poema no solo se lee: se escucha, se siente en la piel. Lorca me enseñó que las palabras son notas de una melodía, y que un poema debe ser capaz de envolver al lector como una canción que se lleva en el cuerpo mucho después de haberla escuchado. El ritmo y el sonido de los versos se volvieron para mí tan importantes como su significado.

Charles Baudelaire, en cambio, me enseñó a no temer la oscuridad. Con él descubrí que la poesía no siempre debe ser un refugio de belleza, sino también un espejo para lo grotesco, lo inquietante. Me mostró que, en los rincones más oscuros de nuestra naturaleza humana, también hay poesía, y que no debemos eludir esas zonas sombrías, pues allí también se encuentra la verdad.

En la poesía de la experiencia hallé otros maestros: Luis García Montero, Jaime Gil de Biedma, Robert Frost. De ellos aprendí que lo cotidiano encierra lo universal, y que los detalles más pequeños de la vida pueden contener verdades que nos trascienden a todos. Me enseñaron a detenerme, a observar y a encontrar en lo más trivial aquello que realmente importa.

José Lezama Lima me mostró que escribir poesía es una batalla constante con el lenguaje. Con él entendí que las palabras no siempre se someten a la voluntad del poeta, y que debemos retorcerlas, moldearlas hasta que revelen lo que buscamos. Me enseñó que la verdadera fuerza de la poesía reside en desafiar los límites del idioma.

Con Luis Cernuda aprendí a valorar la soledad. En su tono confesional hallé la certeza de que el poeta, al final, se enfrenta solo a sus emociones, a su propio silencio. Esa soledad, lejos de ser una barrera, se convierte en el espacio más fértil para la creación.

Jorge Luis Borges me enseñó el arte de la precisión. Me mostró que cada verso debe ser trabajado con el esmero de un orfebre, puliendo cada palabra hasta que brille con luz propia. Gracias a él entendí que, aunque la poesía debe parecer espontánea, detrás de ella hay un trabajo minucioso y casi obsesivo como el que me acompaña hoy en día en cada poema que escribo.

T. S. Eliot me regaló la libertad de la experimentación. Con él comprendí que la poesía no es un terreno fijo, sino un espacio donde el poeta debe reinventarse constantemente, desafiándose en cada nuevo poema.

Y, por último, Rubén Darío, mi primer maestro. Con él aprendí que la poesía es renovación. Que cada generación debe romper con lo anterior para encontrar su propia voz, y que, aunque las influencias nos acompañen, la verdadera misión del poeta es encontrar su camino único y personal.

Cada uno de estos poetas ha dejado una marca indeleble en mi trayectoria. Y aunque cada poema que escribo es enteramente mío, sé que en cada uno de ellos resuenan sus voces, como ecos lejanos que jamás me abandonan. Porque, en el fondo, la poesía no es más que eso: una conversación infinita con aquellos que nos han enseñado a ver, a sentir y, sobre todo, a escribir. Son esas voces, en su dulzura y sus palabras, las que permiten que un poeta crezca y evolucione; son las raíces que nutren el interior de mi ser y que, a su vez, se entrelazan en la esencia misma de mi poesía.

Así, cada verso que surge de mi lapicero con tinta verde se convierte en un diálogo con el pasado, una invitación a que esos antiguos maestros se sientan nuevamente en el aula de mi mente, aconsejándome con sus verdades, sus dudas y sus certezas. Esos ecos son el refugio y el testimonio de un legado que garantiza que nunca escribo en soledad. En cada composición, el pasado se entrelaza con el presente y se proyecta hacia el futuro, creando un silencio vibrante de voces que resuena con fuerza en mi mente, dando vida a cada palabra y transformando mi poesía en un espacio en el que los seres, ya ausentes, encuentran un nuevo hogar en el papel poético donde escribo y me desahogo.

Es allí, en ese rincón sagrado en mi biblioteca, donde cada palabra se convierte en voces de la memoria, un refugio donde los recuerdos se despliegan como alas, y mis emociones, a veces caóticas, encuentran su cauce donde cada poema se convierte, en un acto de reverencia y de redención, una celebración de las vidas y las historias que han tejido la trama de mi existencia. La poesía no es solo mi voz; es un tributo a aquellos que, a través de su arte, me mostraron el camino hacia la libertad creativa. Es en esta pasión interminable entre los ecos y mi pluma, que se ha ido gestando la esencia de lo que soy y seré como poeta buscando en ella donde empieza el hombre.

Hasta el próximo artículo…