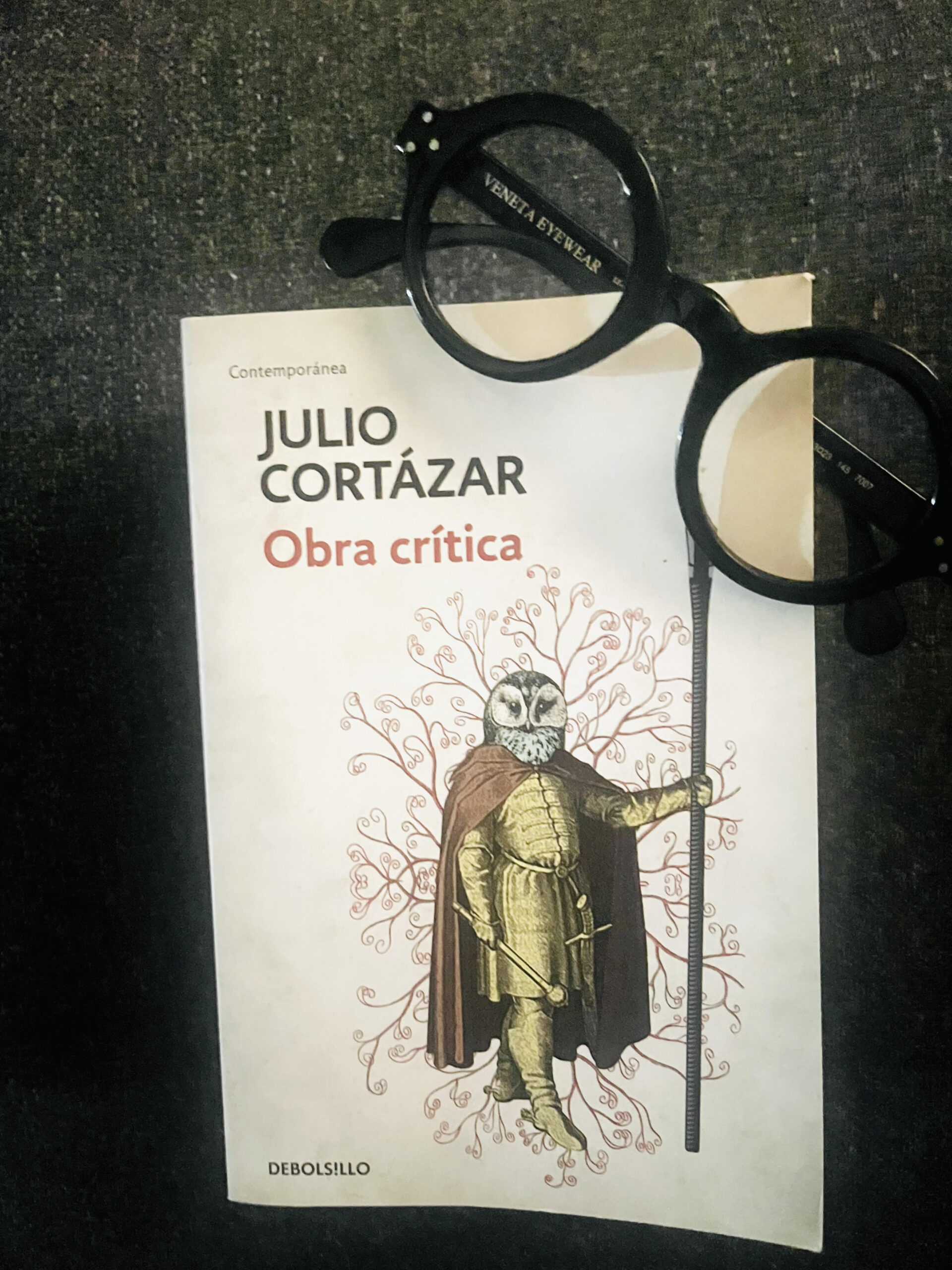

No es un anuncio: es una invitación.Este primer viernes del año abro una puerta lenta.Empiezo una sesión quincenal, cada viernes, en mi página oficial, para recomendar libros como quien comparte un abrazo: no para deslumbrar, sino para quedarse a escuchar.Quise comenzar con Obra crítica de Julio Cortázar.No como homenaje, sino como aprendizaje.Aquí el escritor se quita el disfraz del genio y se muestra lector atento, riguroso, generoso. Cortázar lee a otros para entenderse a sí mismo, y al hacerlo nos enseña que la crítica no es un gesto de superioridad, sino una forma profunda de amor por la literatura.En estas páginas se aprende a mirar cómo piensa un escritor cuando piensa en serio: cuando cruza la poesía con la novela, el ensayo con el teatro, cuando sabe que los géneros no son fronteras sino caminos que se tocan. Su crítica no sentencia: dialoga. No clausura: abre. No exhibe erudición: la pone a trabajar.Recomendar este libro es invitar a leer con más conciencia, a escribir con más humildad, a recordar que la literatura no se hereda: se conquista cada día, línea a línea, leyendo bien.Que este primer viernes sea eso:el inicio de una conversación larga, sin prisa, con libros que saben quedarse.

Luis García Montero y la poesía de la experiencia.

Conocí la poesía de Luis García Montero antes de reconocerla, porque hay palabras que se nos aparecen como rumores que no comprendemos, como melodías que creemos pasajeras y que más tarde descubrimos que son la música de nuestra propia vida, y aunque había encontrado sus versos en alguna antología, en revistas que recogen las voces de un tiempo, no fue sino en una tarde hondureña, conversando con el poeta Rolando Kattán, cuando esas tres palabras, “la poesía de la experiencia”, me sonaron no como una definición ni como una etiqueta, sino como un destino, y en la voz de aquel poeta hondureño había menos el tono frío de la clasificación que la calidez de quien comparte un secreto, la certeza de que allí no se nombra una escuela ni un método, sino una manera de vivir la poesía y de vivir la vida. Esa misma noche, obedeciendo a lo que sólo puede llamarse un presentimiento, busqué los poemas de García Montero, y no comencé por los estudios críticos ni por los prólogos que explican lo que nadie puede explicar, porque la poesía no se revela en la teoría sino en la respiración de los versos, y allí estaban: calles, habitaciones, conversaciones, escenas de lo común, pero que bajo la luz de la palabra adquirían una dimensión de revelación, como si la realidad, al ser nombrada, se recordara a sí misma en lo que tiene de esencial. Y comprendí entonces que estaba ante una poesía que no se escribía contra la vida, ni por encima de ella, sino desde la vida misma, con la fidelidad de quien sabe que la presente basta, que el instante cotidiano puede contener, como una semilla, todo lo absoluto. Ese hallazgo me arrastró, como arrastran las verdaderas revelaciones, a una fiebre de lecturas. Me encontré entonces con Ángel González, cuya melancolía se iluminaba siempre con una ternura irrenunciable; con Jaime Gil de Biedma, que en su ironía demoledora había hecho de la biografía un espejo generacional; con Benjamín Prado, cuya voz tenía la cercanía de una conversación nocturna entre amigos. Todos ellos parecían responder a una misma intuición: devolver a la poesía su respiración natural, salvarla de la solemnidad que la convierte en mausoleo, arrancarla de la abstracción que la disuelve en humo y devolverla al aire cercano de la conversación. No se trataba de negar la tradición, sino de renovarla, de recordarnos que la poesía no se refugia en lo extraordinario, sino que revela lo extraordinario en lo común. La confirmación definitiva llegó en Santo Domingo, en un encuentro de Centroamérica Cuenta, donde escuché a García Montero leer sus propios versos, y fue allí donde supe que lo que había sentido en la lectura era apenas una parte de lo que transmitía su voz. Tenía la serenidad de quien sabe que el dolor no necesita solemnidad, la ternura de quien entiende que la intimidad también es un acto político, y hablaba no como un esteta distante sino como un ciudadano entre ciudadanos, como alguien que conversa y confía. Cada poema era una confidencia compartida, una invitación a reconocerse en lo que parecía personal y terminaba siendo común. Y comprendí entonces que aquella expresión, “poesía de la experiencia”, no designaba una técnica ni una corriente literaria, sino una manera de estar en el mundo: la convicción de que lo vivido es materia suficiente, de que el presente no necesita adornos para volverse profundo, de que el poema no inventa mundos ideales, sino que ilumina la intensidad secreta del mundo real. Pero toda corriente nueva es también herencia, y la poesía de la experiencia hunde sus raíces en voces anteriores. En Antonio Machado, que supo unir paisaje y conciencia, y que descubrió que un hombre caminando por los campos de Castilla es también un hombre caminando por su conciencia; en Luis Cernuda, que nos mostró que la intimidad desgarrada puede tener la resonancia de la eternidad; en los poetas sociales de posguerra, que devolvieron a la poesía el tono de lo cívico, la misión de hablar desde la historia. Sin embargo, en los años ochenta, García Montero y los suyos dieron un giro decisivo: introdujeron el tono conversacional, la ironía discreta, la intimidad sin adornos, y consolidaron una voz que podía unir memoria y actualidad, lo personal y lo colectivo, la ternura de lo íntimo y la vigilia de lo histórico. Ángel González había mostrado ya que la sencillez podía ser luminosa, Gil de Biedma que una biografía privada podía convertirse en metáfora de un país, y García Montero reunió esas lecciones en una voz que entendió que no hay que buscar lo extraordinario en lo lejano, sino en lo cercano, que, en una calle cualquiera, en una casa cualquiera, en una conversación cualquiera, laten las preguntas más antiguas sobre el tiempo, el amor, la pérdida, la fragilidad de la memoria. Y en sus versos se confirma que lo íntimo y lo cívico no son dos ámbitos separados, sino dos caras de la misma moneda. El poeta que habla de una cama compartida es también el ciudadano que reflexiona sobre la historia y sobre las injusticias, no desde la proclama ni desde la consigna, sino desde la convicción de que lo personal es político, de que en cada gesto íntimo resuenan las tensiones de lo colectivo. Así, una casa puede ser metáfora de un país, un jardín puede ser metáfora de la esperanza, una conversación familiar puede iluminar un destino histórico. No se puede vivir de espaldas a la historia, nos dice su poesía, pero tampoco se puede vivir sin el consuelo de lo íntimo, y en esa doble lealtad, la de la memoria colectiva y la de la vida privada, está la fuerza de su voz. Nada revela tanto su poética como su manera de hablar del amor. No es el amor idealizado del romanticismo, ni el amor abstracto de ciertas vanguardias, sino el amor concreto, un viaje en tren, una conversación de madrugada, una habitación de hotel convertida en isla. Ese amor es pertenencia

Homero y el origen del viaje

Leí a Homero cuando era un joven, y desde entonces descubrí que la vida era una aventura y un viaje. Aquel encuentro fue como abrir un libro escrito no para los hombres de una época, sino para todos los tiempos. No recuerdo haber sentido con otros autores juveniles esa vibración de origen, esa certeza de que no estaba simplemente leyendo un relato, sino escuchando la respiración de la humanidad misma. Con Homero no se trata de un pasado que contemplamos desde lejos, sino de un presente que nos involucra. “Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles”, dice el inicio de La Ilíada, y ese imperativo me alcanzó como si la musa me hablara a mí. Desde entonces entendí que la vida no es una sucesión de hechos predecibles, sino una cadena de pruebas y extravíos. En las páginas de Homero descubrí que el héroe no es el que siempre triunfa, sino aquel que soporta el peso de su destino. Descubrí que la guerra y el viaje son las dos metáforas esenciales de la existencia: luchar y errar, confrontar y buscar, resistir y regresar. La primera paradoja es que nadie sabe quién fue Homero. Los filólogos discuten si existió un poeta ciego que recitaba de memoria, o si más bien fue una tradición oral acumulada por generaciones. Pero lo esencial no es la biografía, sino la voz. Homero es la voz de un pueblo que aprendió a contarse a sí mismo para no desaparecer. Una voz que, como dijo Borges, “es la suma de muchas voces, y por eso resuena en todos los hombres”. Esa voz no narra con la frialdad de un historiador, sino con la cadencia de alguien que canta para preservar. Por eso no hay explicación preliminar ni prólogo que prepare al lector: entramos directamente en la cólera de Aquiles o en el extravío de Ulises. Es un mundo donde el relato está siempre en marcha, donde el poema es río que no admite comienzos absolutos. Cuando leí La Ilíada, me deslumbró la figura de Aquiles. Era el héroe que podía decidir el destino de una batalla con su sola presencia. Pero pronto descubrí que Homero no lo pinta como un ídolo luminoso, sino como un ser contradictorio. Su fuerza es su condena. Su orgullo lo aparta de sus compañeros. Su cólera es tan devastadora como los ejércitos enemigos. Hay un pasaje que nunca olvidé. Cuando Aquiles, tras la muerte de Patroclo, vuelve al combate, Homero lo describe como una fuerza sobrehumana: “Brillaba en torno de la cabeza del héroe una llama encendida por la diosa Atenea, y de sus hombros irradiaba un fuego resplandeciente”. No es un hombre, es un incendio. Y, sin embargo, ese mismo héroe que parece invencible, llora como un niño por su amigo perdido. En esa tensión entre poder y fragilidad está toda la humanidad. La guerra, en Homero, no es solo épica. Es también compasión. Cada vez que muere un soldado, el poeta nos da su nombre, su linaje, su historia. Homero se niega a que la muerte sea anónima. Al narrar la caída de Sarpedón, hijo de Zeus, no se limita a registrar el hecho: “Cayó como cae un roble, un álamo o un pino que los hombres cortan con hachas en la montaña”. La muerte del guerrero se confunde con la caída de la naturaleza misma. Así entendí que Homero no glorifica la guerra: la muestra. Nos obliga a mirarla con toda su crueldad y su esplendor. Y al hacerlo, revela que la verdadera lección no está en vencer, sino en comprender lo efímero de la gloria. Si La Ilíada es la guerra, La Odisea es el regreso. Ulises no es el más fuerte ni el más noble, es el más astuto. Su viaje es una sucesión de pruebas donde la inteligencia vale más que la espada. Cuando enfrenta al cíclope Polifemo, no lo derrota con fuerza, sino con palabras, con la astucia de llamarse Nadie para engañar al monstruo. Ese episodio, leído en la juventud, me enseñó que la palabra puede ser más poderosa que el hierro. Que en un mundo hostil, el ingenio es un arma secreta. Y, sobre todo, que la identidad es frágil: basta un nombre inventado para salvar la vida, basta un engaño para ganar tiempo. Pero lo que más me impresionó de La Odisea no fueron los monstruos, sino las tentaciones. En la isla de los lotófagos, los hombres de Ulises olvidan el regreso y quieren quedarse para siempre. “Quien probaba aquel fruto no deseaba volver, sino quedarse allí con los lotófagos, comiendo loto y olvidando su patria”. Esa imagen es una advertencia contra todas las formas de olvido: la droga, la comodidad, el falso paraíso. En el canto de las sirenas, Ulises enseña otra lección: no basta con resistir la tentación, hay que escucharla sin sucumbir. Se hace atar al mástil de su barco para oír el canto sin rendirse a él. Ese gesto es metáfora de toda disciplina humana: saber enfrentar la belleza que puede destruirnos sin dejar de admirarla. El regreso a Ítaca no es simplemente el final de un viaje, es el descubrimiento de que el hogar cambia cuando uno cambia. Ulises vuelve disfrazado, pone a prueba a Penélope, mata a los pretendientes. No regresa como partió. Y tal vez eso es lo que hace del viaje una metáfora de la vida: no hay retorno idéntico. Cada regreso es a un lugar transformado, porque quien vuelve ya no es el mismo. Lo asombroso de Homero no es solo lo que dijo, sino lo que engendró. Virgilio, Dante, Joyce: todos dialogaron con él. En cierto modo, toda literatura occidental es un eco de Homero. Cuando Virgilio escribe la Eneida, lo hace desde el trauma de Troya. Cuando Dante imagina su Comedia, se piensa a sí mismo como un viajero entre mundos. Cuando Joyce reinventa a Ulises en Dublín, demuestra que el mito no necesita islas lejanas para subsistir: basta con las calles de una ciudad moderna. Ese legado invisible

Don Quijote y Don Juan Bosch.

“Leed el Quijote veintiséis veces.” Eso me dijo Don Juan Bosch la primera vez que lo visité, tembloroso y con un libro bajo el brazo. Yo esperaba una receta secreta para convertirme en escritor, un truco de alquimia verbal que me evitara los caminos arduos. Y recibí, en cambio, esa frase seca, contundente, que en aquel momento juzgué como un desvarío de viejo. Años más tarde entendí que ese consejo contenía, como en un cofre sellado, la verdadera pedagogía de la literatura. Bosch no era un maestro de fórmulas fáciles. Había sido presidente, había sido exiliado, había cargado sobre sus hombros la historia convulsa del Caribe, y, sin embargo, cuando hablaba de literatura, lo hacía con la sobriedad del campesino que ofrece un consejo práctico: sembrar, esperar, volver a sembrar. El Quijote, ese libro interminable, era para él la tierra misma, la cosecha inagotable. ¿Qué significa leer un libro veintiséis veces? En un tiempo de inmediatez, donde los jóvenes cambian de pantalla cada treinta segundos, la idea parece absurda. Pero Bosch sabía que un clásico no se agota. Cervantes, en su aparente humor y desvarío, construyó una máquina de infinito. Borges lo intuyó: “El Quijote es el único libro que contiene todos los libros”. Y Unamuno, mucho antes, había visto en el caballero de la triste figura el símbolo de una España que no podía vivir sin idealismo. El propio Cervantes, que pasó hambre, cárceles y derrotas, no escribió un manual de caballería ni un tratado moral. Escribió una parodia que con los siglos se convirtió en revelación. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, dice don Quijote. Esa frase sola podría justificar la lectura repetida que Bosch exigía. Porque cada vuelta de página no revela lo mismo: un adolescente encontrará comicidad en los molinos; un adulto, la tragedia de un hombre vencido; y un anciano, la dulce ironía de la memoria que se deshace. Don Juan Bosch conocía la derrota. No la derrota pequeña del escritor rechazado, sino la derrota mayor del político que sueña con la democracia en un continente entregado a dictaduras y caudillismos. Su breve presidencia en 1963 fue truncada por un golpe militar apenas siete meses después de iniciada. Como Cervantes en Lepanto, como Cervantes en las mazmorras de Argel, Bosch cargó con la experiencia de la desposesión. Y aquí surge el vínculo secreto: tanto Cervantes como Bosch sabían que el fracaso no es lo contrario del idealismo, sino su condición. “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, proclama el caballero en la Sierra Morena. Bosch, en su discurso de toma de posesión, dijo: “Venimos a demostrar que un pueblo pequeño, si sabe organizarse y educarse, puede ser grande en dignidad y justicia”. Ambas frases son, en esencia, la misma: un canto a la libertad contra el poder arbitrario. Si Cervantes inventó un loco para reírse de los libros de caballería y terminó regalando al mundo el arquetipo del soñador incorruptible, Bosch fundó un partido, escribió cuentos campesinos, diseñó constituciones, y todo le fue arrebatado. Sin embargo, lo que sobrevive es lo mismo: la palabra. La palabra que levanta a un pueblo. Recuerdo haberlo esperado en su biblioteca. Ese espacio tenía algo de santuario: libros apilados como ladrillos de una fortaleza invisible. Bosch entró con la serenidad del que sabe que el tiempo es breve y, a la vez, eterno. Recibió mi poemario sin solemnidad. Y cuando le pregunté qué debía hacer para ser escritor, me miró con la acostumbrada paciencia de los maestros. No me habló de técnica, de estilo, de retórica. Me habló de repetición. Me habló de El Quijote. Como si la única academia posible fuera la insistencia, la perseverancia, la terquedad de volver una y otra vez sobre las mismas páginas hasta que el espíritu se contagie de su música. En aquel instante pensé que el profesor ya no estaba bien. Hoy entiendo que era yo el que no había madurado. Él sabía que la verdadera formación no está en las universidades, sino en esa relación íntima, casi amorosa, con un libro inagotable. ¿Qué significa leer El Quijote veintiséis veces? Significa aprender que el humor es inseparable de la tragedia. Que la dignidad se mide no por la victoria, sino por la obstinación. Que la locura del idealista es la más lúcida respuesta al cinismo del mundo. Bosch insistía en Cervantes porque sabía que en el Caribe y en América Latina abundan los Sanchos: realistas, prácticos, resignados. Pero también necesitamos Quijotes: hombres y mujeres que, aun sabiendo la inutilidad de su empresa, cabalgan. De ese choque surge la historia. Bosch mismo fue un Quijote político, montado en la imposible tarea de construir democracia en tierras de caudillos. Por eso la lección no era meramente literaria: era política, era ética. Leer El Quijote veintiséis veces era aprender a fracasar con estilo, a mantener la fe en la libertad incluso cuando la historia parece devorarlo todo. Quizás por eso, cada vez que abrimos El Quijote en América Latina, sentimos que nos está hablando directamente. Somos pueblos que han vivido entre la esperanza y la derrota, entre la utopía y la traición. Cada independencia prometió una Ínsula Barataria y terminó en golpes, caudillos, dictaduras. Cada reforma soñó con molinos que eran, en realidad, gigantes. Juan Bosch escribió en Apuntes de cultura política dominicana: “Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla, y lo repiten siempre de la manera más dolorosa”. Esa advertencia podría figurar en boca de Cervantes, porque don Quijote mismo es la repetición del error, la insistencia en una lectura equivocada que, sin embargo, genera sentido. América es ese caballero que sueña con reinos imposibles y tropieza una y otra vez, pero no abandona la empresa. Con los años, seguí el consejo de Bosch. Cada vez que regreso a Cervantes encuentro un matiz nuevo. A veces leo al Quijote como un niño: riéndome de su torpeza. A veces lo leo como un

El fotógrafo.

(Para Cheíto el fotógrafo del mi pueblo) El fotógrafo alzó su caja de luz. Esperó siempre el instante callado. Sin saber nada, guardaba la hora. Un niño quieto, la sombra de un perro. La boda ardía en la plaza en silencio. El muro blanco sostenía su calma. Su mano leve detenía la brisa. Hoy su ventana descansa cerrada. El polvo cubre la huella en la mesa. Mas en los rostros persiste su llama. Vive su ojo en la sombra del día. El alma espera sin ruido ni tiempo. Nada se pierde si el mirar lo guarda.

El espejismo de la ciudadanía.

Hay palabras que, con el tiempo, pierden su peso específico, se vacían de contenido y se convierten en una especie de espejismo: se pronuncian con solemnidad, se escriben en leyes y constituciones, pero en la práctica se disuelven como humo. Una de esas palabras es “ciudadanía”. Para algunos sigue siendo el símbolo máximo de pertenencia y derechos; para otros, apenas una formalidad que el Estado puede otorgar o quitar a su antojo. Y en países como el nuestro, aunque algunos no lo quieran ver, la ciudadanía se ha convertido en el campo de batalla donde se juega, quizá sin que lo sepamos del todo, el destino de nuestra democracia. La Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es un ejemplo contundente. Un día, miles de personas eran dominicanos: tenían actas de nacimiento, iban a la escuela, trabajaban, votaban, construían su vida con la certeza mínima de pertenecer a un país. Al día siguiente, dejaron de serlo. La sentencia reinterpretó el concepto de “en tránsito” para aplicarlo retroactivamente a todos los hijos de inmigrantes en situación irregular, especialmente haitianos, nacidos en el país desde 1929. Así, con un golpe de pluma, se borró la existencia jurídica de generaciones enteras. De un día para otro, se convirtieron en apátridas. Podría pensarse que se trata de un debate técnico, un problema de derecho comparado o de interpretación constitucional. Nada más falso. Lo que está en juego es la sustancia misma de la democracia. Hannah Arendt, que conoció de cerca la experiencia de los refugiados y los despojados de ciudadanía en Europa, lo escribió con lucidez: perder la ciudadanía es perder “el derecho a tener derechos”. Es decir, caer en un limbo en el que ya no se pertenece al mundo político, donde el individuo se convierte en un ser humano superfluo. En el país, ese drama se encarna en miles de descendientes de haitianos que, nacidos y criados en el país, fueron expulsados simbólicamente del nosotros colectivo. Se les negó la pertenencia, se les convirtió en extranjeros en la tierra donde nacieron. Y lo que es aún más grave: se le arrojó a un estado de indefensión que los priva de servicios básicos, de empleos formales, de identidad legal. En una democracia que se precia de ser moderna, esto equivale a crear ciudadanos de segunda clase o, peor aún, no ciudadanos. Pero la paradoja no termina ahí. Porque, al mismo tiempo, los dominicanos “plenos”, aquellos que conservan su nacionalidad, experimentan también una erosión de su ciudadanía. La masiva migración haitiana, que durante décadas ha ocupado nichos de empleo en la construcción, en la agricultura y en los servicios, ha generado una presión evidente sobre los sistemas públicos de salud, educación y trabajo. Muchos dominicanos perciben que sus derechos se ven disminuidos por la presencia de quienes, aun sin ciudadanía, participan de los espacios vitales de la sociedad. Dicho en otras palabras: la exclusión no afecta solo a los descendientes de haitianos, sino también a los dominicanos que sienten debilitado su propio acceso a los beneficios de ser ciudadanos. Este doble proceso —la pérdida legal de ciudadanía de unos y la pérdida sustantiva de derechos de otros— revela lo que el filósofo Daniel Innerarity llama la “miopía democrática”: la incapacidad de los Estados para reconocer y gestionar la complejidad de sus sociedades. Al negar la nacionalidad a quienes ya forman parte de la realidad social, y al no garantizar condiciones dignas a quienes la poseen, el Estado dominicano reduce la ciudadanía a un papel administrativo. Lo que debería ser el núcleo de la democracia —la igualdad en el reconocimiento y en los derechos— se convierte en un bien escaso, objeto de disputa y de exclusión. No se trata de minimizar los desafíos que plantea la migración. La República Dominicana comparte con Haití una frontera porosa y una historia marcada por tensiones. Es cierto que la llegada masiva de trabajadores haitianos ha generado problemas objetivos de integración, identidad y recursos. Pero la solución no puede ser negar derechos a quienes ya están dentro, ni precarizar la ciudadanía de los que siempre han estado. Eso no fortalece la democracia: la degrada. Las democracias del siglo XXI enfrentan una disyuntiva crucial: pueden aferrarse a una idea defensiva de soberanía, que levanta muros y reparte papeles de pertenencia con criterios restrictivos, o pueden asumir la ciudadanía como un proceso expansivo de reconocimiento. Innerarity lo ha dicho con claridad: la calidad de una democracia no se mide solo por cómo vota su mayoría, sino por cómo trata a sus minorías. En el caso dominicano, la sentencia 168-13 y sus consecuencias nos muestran lo contrario: un Estado que decide excluir para reafirmar su identidad, aunque en el proceso debilite los fundamentos mismos de su legitimidad. Quizá ha llegado el momento de entender que la ciudadanía no puede seguir siendo un privilegio administrado con arbitrariedad, sino un derecho universal que otorga pertenencia y dignidad. Esto exige un cambio de mentalidad política: dejar de ver al otro —sea el migrante, el descendiente de haitianos, o el dominicano que compite por un empleo— como una amenaza, y empezar a reconocerlo como parte de una comunidad que solo será viable si es inclusiva. La ciudadanía postnacional, que autores como Arendt, Benhabib o Habermas han defendido, apunta en esa dirección. No significa abolir las fronteras ni negar la soberanía, sino entender que los derechos básicos no pueden depender únicamente de un pasaporte o de una categoría legal. Significa aceptar que vivimos en sociedades interdependientes y que la democracia se mide por su capacidad de integrar, no de excluir. En este país, caribeño, el debate sobre la ciudadanía está lejos de resolverse. Pero si algo queda claro es que la exclusión, en cualquiera de sus formas, no es un camino sostenible. Una democracia que convierte a sus ciudadanos en extraños, o que erosiona los derechos de quienes reconoce, está condenada a marchitarse. Solo una visión más amplia, más generosa e inteligente de la ciudadanía podrá garantizar que no sigamos viviendo de un espejismo, sino de una democracia

El eco de las palabras de Eduardo Galeano

Cuando pienso en mis días en Suramérica, el eco de las palabras de Eduardo Galeano me llega como un rumor que no se apaga. No importa el ruido que haya afuera: ahí están, tercas, claras, golpeando por dentro. En ese continente donde la literatura es refugio y arma, redescubrí sus libros. Los leí como quien encuentra un mapa en medio de un desierto. No eran solo páginas: eran brújulas. Galeano tenía la rara maestría de decir mucho con poco. Convertía lo cotidiano en crónica. Lo trivial en épico. “Las palabras, si están bien puestas, pueden hacer temblar un palacio.” Recuerdo un día en Buenos Aires que no envejece. La ciudad, con su música de bocinas y pasos, se detuvo para regalarme un instante irrepetible. Fue en La Biela, la célebre cafetería de intelectuales y soñadores, donde creí encontrarlo. Allí estaba: Eduardo Galeano. Una taza de tinto. Un plato de empanadas. Y el gesto tranquilo de quien sabe escuchar más que hablar. Me acerqué. Dije “buenas tardes”. Solo eso. Pero en ese saludo viajaban años de lectura y gratitud. Llevaba camiseta negra, pantalón azul y bufanda verde, como un guiño de rebeldía. Sonrió, sin prisa. Iba con mi hija, que no había leído nada de Galeano. Ese desconocimiento suyo contrastaba con el incendio que yo sentía por dentro. Me preguntó de dónde era. “República Dominicana”, respondí. Sus ojos se encendieron y habló de Juan Bosch con respeto. Después lo dejé en paz, volviendo a mi mesa con la sensación de haber recibido un regalo que no se pide. “Los encuentros que importan no se buscan. Se tropiezan.” Micro-relato 1 – El carpintero y la mesa En un pueblo de Bolivia, un carpintero fabricó una mesa grande. Tan grande, que podían sentarse todos los vecinos. El día que la terminó, llegó un político y le ofreció comprarla. El carpintero preguntó para qué. “Para ponerla en mi oficina”, dijo. El carpintero se negó. “La hice para que todos podamos comer juntos. No para que uno solo se sirva.” La literatura de Galeano era más que narración: era manifiesto. Denunciaba con precisión lo que otros preferían callar. Las venas abiertas de América Latina no era solo un libro, sino una herida abierta y un espejo incómodo. Pero también era poesía. Eduardo sabía que los pueblos no se cambian con estadísticas, sino con palabras que se quedan en la piel. Su estilo no pedía permiso: llegaba. En un mundo saturado de voces huecas, su prosa nos enseñaba a escuchar. A mirar más allá de lo evidente. A descubrir que la historia no vive en vitrinas, sino en mercados, en patios, en manos que siembran y manos que rezan. “La historia no es pasado. Es presente disfrazado.” Ahora, desde mi casa en el Caribe, después de caminar por el Mirador sur, me pregunto qué diría Galeano de este tiempo. Qué haría con Milei, que corta con bisturí lo que otros intentarían coser. Con Boris y sus giros de timón sin mapa. Con Bukele, mezcla de popularidad y puño cerrado. Con Ortega, que olvidó la bandera por la que luchó. Con Maduro, que convirtió su poder en un muro. Y también con Sheinbaum, que carga un país dividido; con Zelenskyy, que resiste bajo bombas; con Trump, que polariza con la misma eficacia con la que se autopromociona; con Putin, que juega ajedrez con vidas; con Lula, que intenta recomponer un Brasil roto. “El poder desnuda: a veces muestra belleza, casi siempre revela cicatrices.” Micro-relato 2 – La mujer y la frontera Una mujer hondureña cruzó tres países para llegar a Estados Unidos. No buscaba oro ni dólares: buscaba a su hijo, que había partido dos años antes. Lo encontró en un refugio, con barba y manos ásperas. Él le dijo: “Madre, aquí me pagan por vivir cansado.” Ella lo abrazó y respondió: “Entonces volvamos. Prefiero verte cansado de vivir que cansado de morir.” Galeano no se quedaría en la crítica fácil. Buscaría raíces. Preguntaría: ¿De quién es el petróleo? ¿De quién es el río? ¿De quién es la palabra? Y luego contaría las historias pequeñas que la prensa olvida: una comunidad que defiende su agua; un barrio que construye su escuela; un campesino que no vende su tierra aunque le paguen el doble. Porque el mundo ha cambiado, sí, pero no tanto como decimos. La desigualdad sigue siendo un hilo que cose nuestras desgracias. Y la violencia sigue hablando todos los idiomas. “El pesimismo es un lujo que no podemos pagar.” El eco de Galeano no es nostalgia. Es advertencia. Es latido. Me acompaña cuando leo un titular, cuando escribo, cuando pienso en el futuro de esta América Latina que se resiste a rendirse. Su lección sigue viva: la historia no es una lista de presidentes y guerras, sino también un niño que aprende a leer, una mujer que decide marcharse, un anciano que siembra para quien no conoce. Micro-relato 3 – El niño y la palabra prohibida En un aula de Guatemala, el maestro pidió a los alumnos que escribieran la palabra más hermosa que conocieran. Un niño escribió “justicia”. El maestro lo miró y dijo: “Esa palabra no la usamos aquí, hijo.” El niño, sin levantar la cabeza, borró la palabra y escribió otra: “mañana.” Por eso, cada vez que el mundo parece girar hacia la barbarie, vuelvo a abrir sus libros. No para huir, sino para entender. Y para recordar que, mientras haya quien cuente la verdad con belleza, todavía hay esperanza. “La esperanza es terca. Se sienta en la puerta y espera, aunque nadie la invite.” Paraguay, 13 de abril 2024

José Rafael Lantigua, la palabra no muere.

Me cuesta escribir estas líneas. No porque falten las palabras, sino porque todas parecen insuficientes. Había preparado un artículo en el que argumentaba, con razones de sobra, por qué José Rafael Lantigua merecía el Premio Nacional de Literatura 2026. Pero mientras yo escribía, sin saberlo, él peleaba sus últimas batallas. Al despertar esa mañana y enterarme de su partida, el texto que tenía ante mí se volvió irrelevante. No porque ya no tuviera sentido, sino porque la realidad lo había rebasado. Murió sin recibir el reconocimiento que le correspondía. Pero más que el premio, lo que duele es la omisión de un país que tantas veces olvida honrar en vida a quienes lo engrandecen. José Rafael no solo merecía ese premio: lo había construido. Con décadas de rigor, pensamiento crítico y entrega a la cultura. Su muerte no es solo una pérdida personal para quienes lo conocieron: es un vacío para la nación. Se ha ido un arquitecto de la palabra, un obrero de la cultura. No de la cultura superficial ni decorativa, sino de la que edifica ciudadanía, pensamiento, identidad. José Rafael no escribía por escribir. No hablaba por figurar. No opinaba por complacer. Cada palabra suya tenía peso, dirección, intención. Entendía que el lenguaje no era adorno, sino herramienta de lucha. No fue solo escritor. No fue solo funcionario. Fue una conciencia crítica. Un editor que, desde el suplemento cultural del periódico Hoy, marcó una época. Desde ese espacio —que él convirtió en trinchera y taller— se formaron lectores, se provocaron debates, se alzaron voces que hoy son referentes. Mientras otros transaban, él exigía. Mientras otros callaban, él hablaba. Pero no gritaba: decía. Con firmeza, con estilo, con responsabilidad. Sí, era exigente. Y esa exigencia era su forma de respeto. Respetaba a la cultura, a sus lectores, al país. No toleraba la mediocridad porque sabía que desde ahí no se construye futuro. En el Ministerio de Cultura, su gestión no fue de trámite. Fue de estructura. Ordenó, articuló, dejó cimientos. Demostró que se puede tener poder sin renunciar al pensamiento. Y que se puede ser eficiente sin traicionar principios. Pero quizás lo más admirable fue su coherencia. No vivía para agradar. No buscaba palmadas ni vitrinas. Le importaba más la claridad que la popularidad. Discutía con ideas, no con consignas. Escribía para generar reflexión, no para coleccionar aplausos. Defendía el idioma con pasión, la cultura con orgullo, el país con compromiso. Para él, cada artículo, cada intervención, era una forma de resistencia. Quienes lo conocieron de cerca saben que detrás de esa figura austera había una pasión enorme. Por la lectura, por el pensamiento, por la educación. No era una persona fácil, pero era necesaria. No era blando, pero era justo. Y en tiempos de simulación, su integridad se volvía casi un acto de rebeldía. Ahora que se ha ido, no podemos permitir que su nombre quede reducido a una nota de condolencia o a un acto protocolar. Su legado no cabe en un párrafo. Está en los libros, en los proyectos, en las instituciones que ayudó a levantar. Está en los escritores que impulsó, en los lectores que formó, en las discusiones que promovió. Pero, sobre todo, está en su palabra. Sí, el Premio Nacional de Literatura no le fue otorgado en vida. Y eso duele. Pero su obra no depende de medallas para ser legítima. Su autoridad vino siempre del oficio, del pensamiento, de su voz firme y necesaria. Lo que deja José Rafael Lantigua no es solo literatura. Es una ética. Una forma de estar en el mundo desde la palabra. Hoy lo despedimos. No con frases vacías ni homenajes tibios. Lo despedimos leyendo. Pensando. Diciendo. Porque si algo nos enseñó, es que la palabra no muere. La palabra bien dicha —la que incomoda, la que sacude, la que sostiene— sobrevive. Y esa, la suya, seguirá viva entre nosotros. Hasta siempre, Rafael.

Dudar de la duda de Joseph Mendoza.

Hay libros que se leen, y hay libros que se padecen. Otros, más raros, se convierten en una experiencia existencial. Duda de la duda, del filósofo dominicano Joseph Mendoza, pertenece a esta última categoría. No es un tratado ni un ensayo convencional. Es un artefacto peligroso, uno de esos textos que parecen inofensivos en la primera página y, sin previo aviso, se convierten en una dinamita intelectual. Leerlo es asomarse al abismo —consciente de que mirar demasiado tiempo ese abismo puede hacer que también te mire a ti. Mendoza, profesor universitario y pensador de los márgenes, no pretende tranquilizar al lector. No lo toma de la mano. Al contrario: lo suelta en medio de una tormenta conceptual, le arranca las muletas del sentido común y le exige que camine —con la duda como único bastón. Desde las primeras líneas, el libro plantea una tesis tan provocadora como esencial: la duda no es debilidad, es una forma superior de inteligencia. No es el síntoma del que no sabe, sino la señal del que ha comenzado a pensar. La estructura del libro es deliberadamente fragmentaria. Mendoza no construye un argumento lineal, no sigue la lógica académica de introducción-desarrollo-conclusión. Lo suyo es más bien un tejido de pensamientos, imágenes, analogías, preguntas sin respuesta. Una cartografía del pensamiento en estado líquido. La duda —ese núcleo temático que recorre el texto como una corriente subterránea— aparece en sus múltiples formas: la duda filosófica, la duda amorosa, la duda artística, la duda religiosa, la duda ética, la duda frente a uno mismo. Y lo hace no como un catálogo de definiciones, sino como un desfile de fantasmas que se pasean por las páginas sin pedir permiso. Hay algo profundamente moderno, incluso posmoderno, en el enfoque de Mendoza. Pero también hay una herencia clásica: de Sócrates a Descartes, de Montaigne a Nietzsche, la duda ha sido un instrumento de exploración, un bisturí para diseccionar las certezas. Mendoza no reniega de esa tradición, pero la arrastra hasta el presente con un lenguaje que mezcla filosofía, literatura y psicoanálisis. Uno no puede evitar recordar a Cioran, a Unamuno, incluso a Borges en ciertos pasajes donde la paradoja se convierte en forma de conocimiento: “vivir desviviéndose”, “confiar desconfiando”, “buscar la verdad sin creer en ella”. El lenguaje es, sin duda, una de las armas más filosas del libro. Mendoza no simplifica. No quiere hacerlo. La suya es una prosa exigente, que obliga al lector a frenar, a releer, a masticar cada frase como si fuera una pregunta disfrazada de afirmación. No hay concesiones al lector perezoso. No hay frases hechas, ni recursos fáciles. En una época dominada por la inmediatez, por los tuits y los titulares, este libro se planta como un manifiesto contra la superficialidad. Exige tiempo, atención, disposición a perderse. Porque, en el fondo, esa es la lección: sólo quien se atreve a perderse puede encontrar algo que valga la pena. Pero Mendoza no se queda en la filosofía abstracta. Uno de los mayores logros del libro es conectar la duda con la vida cotidiana. La muestra en los celos, en el miedo al futuro, en la nostalgia por lo que pudo ser. Habla de la duda que se siente al amar, al envejecer, al mirar el mundo y no entender nada. En ese sentido, el texto se vuelve profundamente humano, casi confesional. Como si el autor no solo estuviera escribiendo un ensayo, sino también exorcizando sus propias incertidumbres. ¿Y qué hace el lector con todo esto? ¿Cómo se enfrenta a un libro que no quiere ser entendido, sino experimentado? Tal vez lo único posible sea aceptar la invitación implícita: dudar de la duda, sí, pero también dudar de las respuestas, de las soluciones cómodas, de las narrativas cerradas. Este libro no ofrece salidas. Ni siquiera promete un camino. Lo que da es algo más raro y valioso: la posibilidad de pensar sin mapa, de caminar a ciegas sabiendo que en esa oscuridad hay más verdad que en mil luces artificiales. La filosofía dominicana, tradicionalmente marcada por una fuerte influencia teológica y un enfoque más académico, encuentra aquí una grieta. Duda de la duda no es solo un aporte intelectual. Es una provocación. Un llamado a repensar la manera en que entendemos la filosofía, no como un conjunto de doctrinas, sino como un ejercicio radical de pensamiento. Y en ese gesto, Mendoza no solo escribe un libro: pone una bomba en la biblioteca y espera que cada lector decida si la desactiva o deja que estalle. Quizás el mayor valor de este libro sea precisamente ese: nos obliga a incomodarnos. Y en esa incomodidad se esconde la semilla de algo importante. Algo que no se puede enseñar, ni comprar, ni imponer: el pensamiento propio. Porque, al final, dudar de la duda no es parálisis, sino una forma superior de lucidez. Es caminar sin la pretensión de tener el mapa, con los ojos abiertos y el alma en vilo, sabiendo que cada paso puede ser un error… o una revelación. Es avanzar con la conciencia de que no hay certezas absolutas, que toda verdad es frágil, provisional, un susurro entre ruidos. Y, sin embargo, caminar. Ir hacia adelante, precisamente porque se duda, porque no se está seguro, porque se intuye —como un presentimiento antiguo— que la búsqueda es más valiosa que la llegada, y que solo el que duda está realmente vivo. En este libro, Duda de la duda, el filósofo académico Joseph Mendoza no ofrece respuestas fáciles, y eso es lo más honesto que puede hacer un pensador. Yo leí sus páginas como quien interroga a un oráculo sabiendo que la única respuesta posible será una nueva pregunta. Dudé de mis certezas, me incomodé, me contradije. Pero salí del libro con algo más valioso que la seguridad: la conciencia de estar pensando por mí mismo. Y eso, en estos tiempos de ruido, consignas y dogmas disfrazados de opinión, leer Duda de la duda, es una forma de libertad.

Barahona, el olvido como norma.

Estoy escribiendo un ensayo sobre dos escritores que merecen más que el olvido tibio con que su tierra natal los ha recompensado: Luis Alfredo Torres y Sócrates Nolasco. Nacidos en Barahona, pensaron y escribieron con altura. No fueron figuras menores ni artistas de ocasión. Produjeron una obra que merece ser leída, discutida, enseñada. Pero en Barahona, salvo por algún homenaje circunstancial o una mención obligada en círculos académicos, son prácticamente fantasmas. La indiferencia hacia ellos no es casual ni aislada. Forma parte de una desvalorización general del esfuerzo intelectual en nuestra sociedad. En Barahona, como en muchas otras partes del país, se ha instalado una cultura que premia la función, no el mérito. Se reconoce al funcionario, no al maestro; al político, no al escritor. Ser alcalde o senador parece más valioso que haber dedicado una vida a enseñar, curar, investigar, o crear belleza. Esto no siempre fue así. Hubo un tiempo —y no tan lejano— en que ser maestro era motivo de respeto, y un médico era una figura central en la comunidad, y un escritor era leído y discutido en las esquinas. Había orgullo en el trabajo bien hecho, en el conocimiento, en la cultura. Había un reconocimiento sincero a quienes habían logrado algo a base de estudio y esfuerzo. Hoy, ese reconocimiento ha sido sustituido por el culto a la posición y a la influencia. Barahona ha cambiado, y no solo en su infraestructura o en su crecimiento urbano. Cambió su escala de valores. Cambió su manera de mirar a sus propios hijos. Y lo más alarmante: cambió su relación con la memoria. Hoy cuesta recordar a los que realmente merecen ser recordados. Las instituciones culturales, los gobiernos locales, los comités que otorgan reconocimientos, operan como si solo existiera valor en quien ocupa un cargo, como si el éxito solo pudiera medirse en poder visible. En los últimos años no se le ha puesto nombre a una sola calle, parque o escuela en honor a un profesional meritorio. Ningún maestro ejemplar, ningún médico de vocación, ningún artista perseverante ha sido conmemorado. Y no es por falta de candidatos. Los hay por decenas. Personas que nacieron en Barahona, que han hecho carrera con dignidad, que siguen conectadas con su tierra. Personas que llevan el nombre del pueblo a otros rincones del país y del mundo, no para sacar provecho, sino como un acto de identidad, como un orgullo íntimo. Pero que, a los ojos del poder local, no existen. No tienen “peso”. No importan. Esto debería preocuparnos. Porque una sociedad que no reconoce el mérito es una sociedad que no tiene futuro. Cuando los niños crecen viendo que el reconocimiento se da por cercanía política y no por talento, aprenden la lección equivocada. Cuando los jóvenes notan que estudiar no vale la pena porque nadie valora al que estudia, se rinden. Cuando un pueblo no honra a sus mejores hombres, acaba celebrando a los peores. No se trata de hacer homenajes vacíos ni de repetir nombres por costumbre. Se trata de entender que la memoria es una herramienta política, y que con ella construimos o destruimos el tipo de comunidad que queremos ser. Si solo se recuerda a los que han ocupado cargos, entonces la historia de Barahona se convertirá en una larga lista de administradores. Pero si empezamos a recordar a los que pensaron, enseñaron, escribieron, curaron, entonces le estaremos diciendo a las nuevas generaciones: esto también vale. Esto también importa. Luis Alfredo Torres y Sócrates Nolasco no escribieron para ganarse una tarja ni una calle. Escribieron porque creían en el poder de las ideas. Pero eso no significa que debamos dejarlos en el abandono. Recordarlos es también una forma de protegernos del empobrecimiento cultural. Es una forma de decir que en Barahona hay más que burocracia, más que clientelismo, más que rutina. Hay una Barahona posible. Una donde la cultura no sea solo un adorno, sino una forma de vivir. Una donde el esfuerzo y la honestidad no sean motivo de burla, sino de reconocimiento. Una donde los hijos del pueblo puedan aspirar a algo más que un nombramiento temporal. Pero para construir esa Barahona, primero hay que reconocer cuánto hemos olvidado. Cuántos nombres hemos dejado caer en el abismo de la indiferencia. Y cuántas vidas valiosas hemos ignorado, solo porque no formaban parte del juego del poder. El olvido no es inocente. Es una decisión. Y cada vez que una institución decide homenajear al poderoso en vez del meritorio, cada vez que una calle se nombra en honor a alguien solo por su influencia, se reafirma esa decisión. Tal vez no podamos corregir todos los errores del pasado. Pero sí podemos empezar a mirar hacia otros lados. A ver más allá del funcionario. A recordar al maestro, al escritor, al médico, al trabajador honesto. A entender que hay muchos barahoneros que merecen más que un aplauso de ocasión: merecen memoria. Y esa memoria, si no la construimos nosotros, no la construirá nadie. Julio 26 de julio 2025