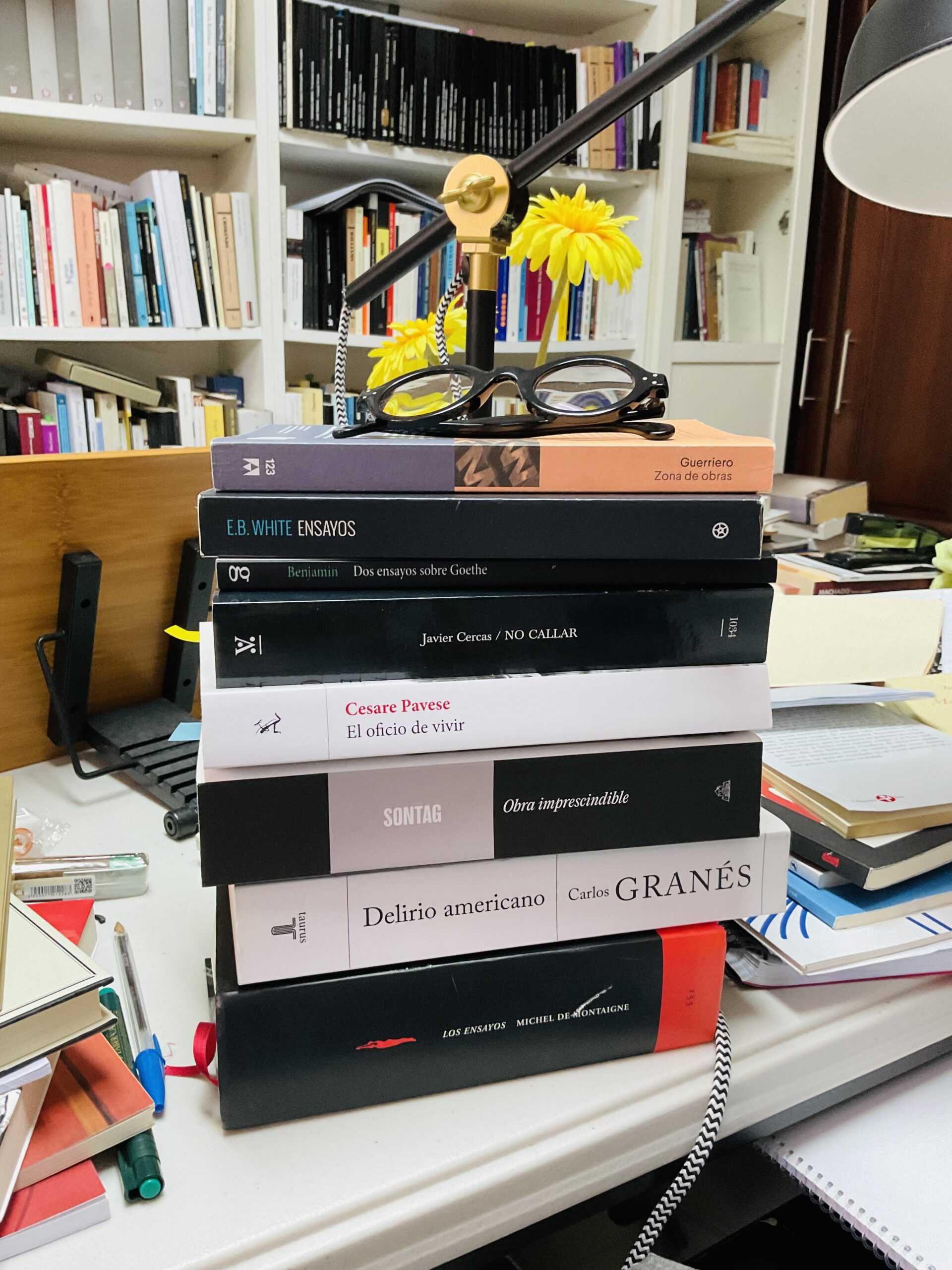

No lo vi venir. Llegué al país con una maleta y una lista breve de libros por leer. Ahora tengo más de trece mil. Según mis hijas, no es una biblioteca: es un cementerio de papel donde los libros van a morir Ya tenía un pie adentro del vicio, no voy a mentir. Pero fue conocer a esos dos poetas y rendirme sin lucha a la enfermedad: el Tsundoku. Para quien no lo sepa, es ese impulso casi místico de comprar libros que uno jura que leerá algún día. Acumularlos como si el apocalipsis viniera en forma de silencio. Me contagiaron sin aviso. Uno es sabueso clásico: cuando llega un lote nuevo a Cuesta, se lanza como perro que ya olió el hueso. Ni los hojea. Los saca por puro placer táctil, como si fueran frutas prohibidas. El otro… es un caso clínico. Compra libros que ya tiene. Porque la edición cambia. Porque uno trae prólogo, otro no. Porque aquel tiene la letra más grande, o el papel más grueso. Tiene tres, cinco versiones del mismo título. Lo he visto emocionarse con el olor de la tinta. Es un gran lector, sí, pero más que nada, coleccionista de excusas. Y yo caí. Fui cayendo. Feria del libro en México. Mi visita a las librerías en Bogotá. El frenesí. Las bolsas. Los paquetes más pesados que la culpa. Este fin de semana, mientras intentaba poner orden para convencer (en vano) a mi mujer de que “ya paré”, hice cuentas: compré más de mil quinientos libros en unos meses. A ese ritmo, necesito cinco años sin leer nada nuevo para ponerme al día. Ni tweets. Respiré hondo. Tomé una decisión: no compro más libros. Ya estuvo. Solo los premios Nobel. Y los tomos tres, cuatro y cinco de los artículos de Vargas Llosa, que no me los puedo perder. Pero fuera de eso, cierro el Tsundoku con candado. Que se aguante. Escribo esto como quien deja de fumar. Para que haya testigos. Para que, si me ven otra vez saliendo de Cuesta con una bolsa, me frenen y digan: “¿No que estabas limpio?”. Tal vez recaiga. Tal vez me vean un día con cinco libros en la mano diciendo: “Este ya lo tengo, pero no con esta portada”. Pero hoy, estoy firme. Soy un Tsundoku. Pero estoy en tratamiento. Mas o menos.

Muerte de Mario Vargas Llosa, el último del Boom

“Una vida dedicada a la escritura” Hoy, 13 de abril de 2025, ha muerto Mario Vargas Llosa. Con él se apaga la última voz viva del Boom latinoamericano. Se cierra un ciclo que marcó con tinta indeleble la literatura de nuestro continente. García Márquez, Cortázar, Fuentes… y ahora él. El último en pie. El más persistente. El más político, el más polémico, el más perfeccionista en su oficio. Y también, para muchos de nosotros, el más didáctico. Con La ciudad y los perros, nos enseñó que la narrativa podía ser estructura, técnica, estrategia, ritmo y ruptura. Aprendimos a leerlo no solo como lectores, sino como aprendices. Cada novela era una clase magistral de construcción narrativa. Vargas Llosa no escribía por escribir. Su literatura era, en esencia, una ingeniería de la palabra. Con él se aprendía a narrar, a esculpir la realidad, a disputar el poder con la imaginación y el lenguaje. Las letras se visten de luto. No es un decir. Hoy es literal: la literatura latinoamericana ha perdido a uno de sus más grandes artesanos. Y aunque sus libros seguirán ahí, orbitando nuestras bibliotecas, nuestras universidades, nuestras vidas lectoras, ya no habrá más entrevistas suyas, más columnas en El País, más frases punzantes ni polémicas encendidas. Porque Vargas Llosa no solo fue novelista: fue intelectual en el sentido más exigente del término. Un cronista de su tiempo. Un polemista incansable. Un defensor, a veces terco y casi siempre feroz, de sus ideas. En sus artículos, desplegaba una agudeza pocas veces vista. Analizaba con precisión quirúrgica la política, la cultura, la moral, los abusos del poder, los errores de la izquierda y de la derecha. Era un testigo incómodo. Y quizás por eso lo admirábamos más: porque decía lo que pensaba, incluso cuando no nos gustaba. Porque no se dejó domesticar por ninguna tribu. Porque se atrevía a estar solo, si era necesario. Pero también fue un hombre cercano, discreto. En este país del Caribe —la República Dominicana— lo sabíamos. Pasaba navidades aquí, lejos del ruido y los flashes. Sin protocolos, sin entrevistas, sin escándalos. Solo, o acompañado de los suyos, caminando por las playas o leyendo en silencio. Era su forma de estar presente sin exhibirse. Y aquí se le quería. Se le respetaba. Muchos lo veíamos como un visitante ilustre que, sin buscarlo, se volvió parte de nuestras memorias colectivas. Al enterarme de su muerte, he sentido un golpe seco. No solo porque ha muerto uno de los grandes. Sino porque se ha ido alguien que, sin conocerlo, nos enseñó a muchos a escribir. A pensar la novela como una forma de entender el mundo. Su obsesión con la estructura, su capacidad para saltar en el tiempo, para ensamblar voces múltiples, para hacer del relato una maquinaria viva… Todo eso está ahí, y seguirá estando, pero hoy duele más que nunca saber que ya no habrá más. Me inclino ante su talento. Y lo digo sin grandilocuencia: Vargas Llosa fue, para muchos escritores de mi generación, una brújula. No porque estuviera siempre en lo correcto, sino porque escribía como si su vida dependiera de ello. Porque no dejaba nada al azar. Porque cada palabra en sus novelas parecía colocada con pinzas. Porque, incluso cuando sus tramas nos inquietaban —como en La Fiesta del Chivo—, era imposible no rendirse ante su maestría narrativa. Ese libro, La Fiesta del Chivo, es el que más me conecta con él. Por su mirada a nuestro país. Por su manera de retratar el horror sin caer en el sensacionalismo. Por su capacidad de mostrar el alma podrida del poder. Y por su respeto a la complejidad de nuestra historia. Fue un libro necesario. Valiente. Inolvidable. Y hoy, mientras lo releo en su memoria, siento que es el mejor homenaje que puedo hacerle. Adiós, Mario. Te nos fuiste en silencio, pero tu voz seguirá resonando. En las aulas, en las bibliotecas, en los cafés donde se discute literatura, en los escritores jóvenes que todavía hoy leen Conversación en La Catedral buscando respuestas a la pregunta que tú lanzaste al aire: ¿en qué momento se jodió el Perú? La literatura latinoamericana hoy está de luto. Pero también está de pie. Porque te tuvo, porque te leyó, porque te discutió. Porque aprendió contigo que la novela es más que una historia: es una forma de pensar, de vivir, de resistir. Hasta siempre.

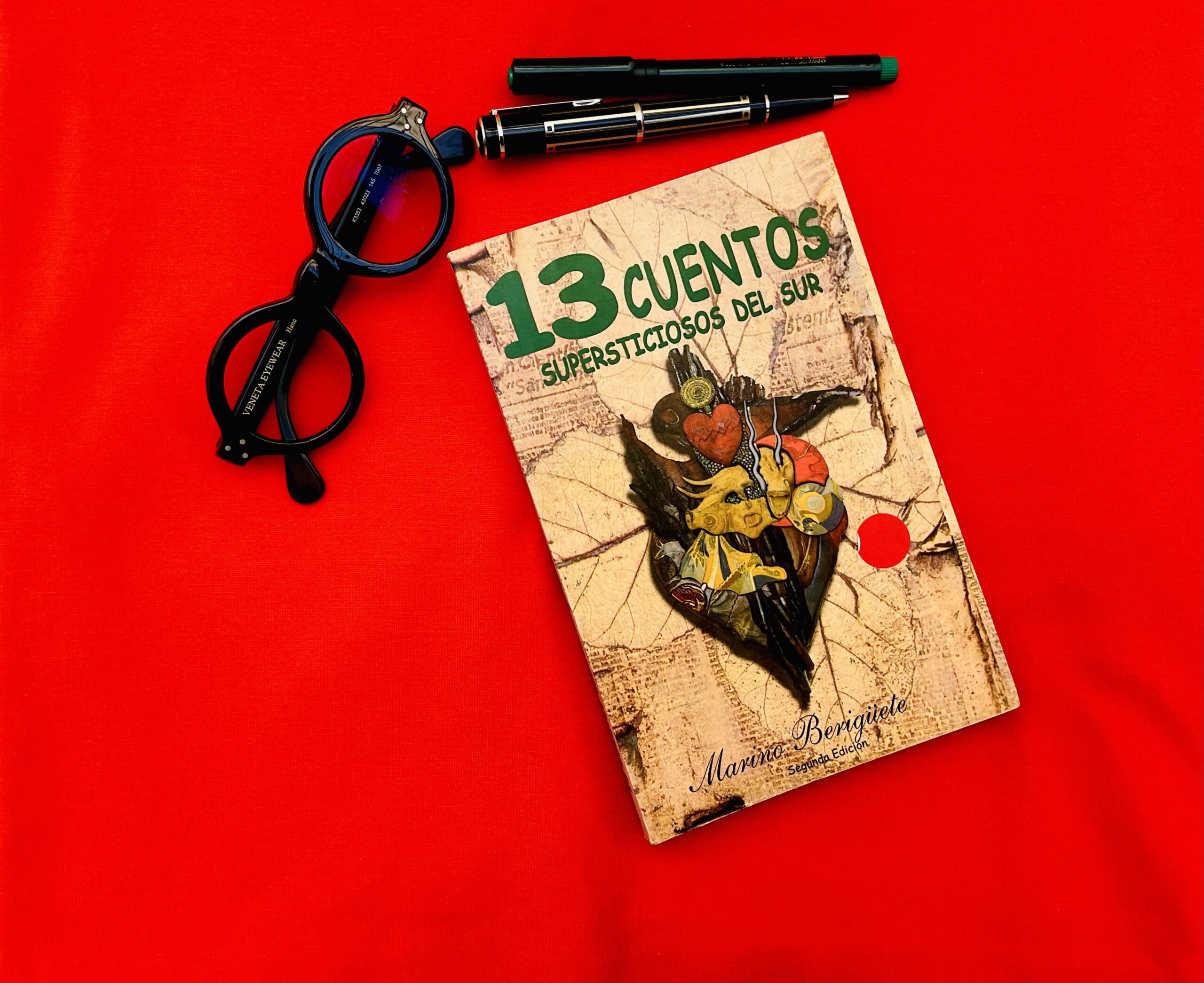

El libro de Vitelio Mejía

“Leer la poesía de Vitelio Mejía fue caminar por un lugar magnífico, llamado Las Salinas en Baní.” El jueves por la tarde fui a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Afuera, la ciudad persistía en su habitual ceremonia de estruendo: los tapones de la Máximo Gómez eran un pulso detenido, un latido sin sangre. Pero adentro, el aire era otro. Más que silencio, una tregua. Se presentaba un libro de poesía de Vitelio Mejía, y yo llegué con la simple intención de estar: mirar, acompañar a un querido amigo sureño, escuchar un par de discursos, hojear el libro y seguir con mi noche. Nada más. Pero a veces un libro no se deja mirar. A veces, te mira él. No te asalta con gritos, sino con algo más peligroso: la verdad. La nostalgia. Ese murmullo que no se oye, pero se queda. Desde que lo tuve en las manos, supe que algo era distinto. La edición cuidada, el diseño sobrio, casi ritual. Nada ostentoso, pero hecho con reverencia. Lo abrí, y ahí empezó otra cosa. No era un libro: era una casa. O mejor, un espejo. Una biografía en clave de poema, escrita no desde la épica, sino desde la herida. Cada verso dejaba entrar lo vivido como se cuela el viento por una rendija: sin pedir permiso. Y en ese viento, me vi. Leer a Vitelio Mejía fue entrar en una casa ajena y, sin embargo, íntima. Cada poema parecía escrito con las manos sucias de vida, de arena, de días verdaderos, no recordados desde lejos, sino respirados desde dentro. Su poesía no se desborda: observa, palpa, se detiene. Tiene la precisión del que ha amado sin escándalo, del que recuerda sin llorar. Y cuando habló de Las Salinas en Baní, sentí que caminaba con él. Que la arena me raspaba los pies, que el sol me hacía entrecerrar los ojos. Nunca he ido, pero estuve. Me bastó leer su verso, escuchar el poema al marinero, para habitar el lugar. Salí de la Biblioteca con la sensación de haber estado en un sitio donde algo se dijo con hondura. Y eso, en estos tiempos de tanto ruido y tantas máscaras, ya es un lujo. O quizás, un milagro.

Alofoke, el nuevo poder sin corbata.

“En un país donde la política tradicional sigue hablando sola, un influencer emerge como voz de la calle y termómetro social. Nos guste o no, el futuro ya no habla en mítines, sino en podcasts” Lo vi en el colmado, mientras compraba una Malta Morena y medio de salami: un señor con barriga de autoridad y aliento de habichuelas, diciendo con total solemnidad: “Ese muchacho, Alofoke, tiene más poder que un senador”. No era chisme ni exageración: era una epifanía popular. Y es que a veces, hay más lucidez en la fila del colmado que en los salones climatizados del Congreso. Nos guste o no, Alofoke es la vuelta. No porque sea un ideólogo ni cite a Gramsci, sino porque sabe dónde están los ojos, los oídos y los dedos de esta época: en los celulares, no en las urnas. Mientras los políticos analizan encuestas, él las provoca. Mientras la élite se afana en parecer ilustrada, él ya está instalado en el imaginario colectivo, sin pedir permiso. La política tradicional sigue creyendo que el poder está en el podio, en la corbata, en el protocolo. Que un slogan, una frase masticada y un video con música épica bastan para conectar. Error. El pueblo está en otra frecuencia. En otro canal. Y ese canal no es de televisión abierta. Alofoke, con su gorra ladeada y lenguaje sin filtro, ha logrado lo que los comités de estrategia no pueden: volverse necesario. No por el guion, sino por la autenticidad. Mientras algunos se venden como salvadores, él se muestra como uno más. Y lo que representa es a millones que no se ven ni se oyen en el Congreso, pero sí en su canal. Tiene más seguidores que cualquier político. Más vistas que cualquier noticiero. Más influencia que muchos pastores. Y eso, en este país, ya es categoría de poder. El poder de quien entretiene, informa y representa. El poder de quien no finge ser pueblo: lo es. Muchos lo desprecian. Lo minimizan. Lo subestiman. Error de cálculo. Porque ese “muchacho del YouTube” ya puede mover más votos que un partido emergente. Su alcance no se mide en encuestas, sino en comentarios, memes y reproducciones. Y eso inquieta. Porque el sistema todavía cree que el poder se gana con maquinarias electorales, no con micrófonos abiertos. Pero la calle ya cambió el canal. Y ahora, los nuevos líderes no se gradúan en universidades: se foguean en la jungla del streaming. Alofoke no pide espacio. Se lo gana. Conecta, presiona, agenda. Donde antes se hablaba del último discurso presidencial, hoy se debate lo que se dijo en su programa. Porque mientras unos adornan sus frases con eufemismos, él dispara sin filtro. Y eso, le guste a quien le guste, genera fidelidad. Y no es solo comunicación. Es poder real. El poder que incomoda porque no se viste de gala ni se expresa en papers académicos. El que nace de la calle y se viraliza en segundos. No necesita tarimas: le basta con un live. Y esa capacidad de provocar conversación es, hoy, más política que cualquier acto público con bocinas. En una sociedad donde la juventud desconfía de todo —instituciones, partidos, iglesia— figuras como Alofoke llenan ese vacío. No porque lo busquen, sino porque el sistema lo permite. La política dejó tanto espacio sin ocupar, que los influencers lo llenaron. ¿Que no tiene propuestas estructuradas? Tal vez. ¿Que no es coherente siempre? Seguramente. Pero el poder no siempre se gana con lógica. A veces basta con presencia. Y él la tiene. A toda hora. En todas las redes. En cada esquina digital donde se cocina el futuro. Un estudio reciente proyecta que para 2028 habrá más de ocho millones de dominicanos activos en redes. La mayoría jóvenes. Jóvenes que no votan por programas, sino por empatía. Jóvenes que no ven televisión, pero sí siguen a Alofoke. Lo respetan. Lo citan. Lo reproducen. Y si un día él decide entrar en política, no lo hará por un partido: lo hará con su tribu desde el edificio rojo. No es hipérbole hablar de una “generación Alofoke”. Es una advertencia. De que el poder ya no se construye con votos en urnas, sino con likes en videos. Y si la clase política no despierta, se quedará hablando sola en el viejo teatro mientras el nuevo público está conectado en otro lado. No se extrañen si en la próxima campaña los candidatos hacen fila para ser entrevistados por él. Porque hoy, una aparición en su canal puede tener más peso que diez caravanas y una pauta millonaria. Alofoke no es un accidente. Es síntoma. Y también profecía. La evidencia de que el liderazgo ya no se impone, se construye en comunidades digitales. Y de que el futuro no pide permiso: entra con gorra, micrófono y Wi-Fi. Hasta el próximo artículo…

Jaime Terrero, el tuitero filoso

A Jaime Terrero lo conocí en la librería Cuesta, cuando la cafetería existía, claro, donde uno va a buscar libros y termina encontrando a gente que piensa con los codos en las mesas. Estaba entre mesas y sillas, hojeando a filósofos como si buscara una sentencia en medio de un crimen mal resuelto. Me saludó con esa mezcla de cortesía y cansancio que tienen los abogados que ya han visto demasiado. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era como si el silencio le hubiera estado preparando la entrada. Ahora se ha convertido en un tuitero frecuente, lo cual es una bendición para quienes queremos entender qué demonios está pasando sin tener que tragarnos una rueda de prensa entera. Jaime no dispara tuits, los redacta como si escribiera en un expediente judicial que alguien leerá dentro de veinte años para entender qué fue de nosotros. Tiene ese estilo de quien no teme incomodar. Sus palabras no buscan likes ni aplausos. A veces, ni siquiera buscan. Simplemente están ahí, como una señal de advertencia. “Esto pasa, esto es grave, Abel no vuelve, Leonel deberá dar paso a su hijo.” No hay espuma. Hay sustancia. Como cuando te dice, sin alzar la voz, que una ley mal hecha puede hacer más daño que una bala bien disparada. Jaime me empujó a volver a dar clases, y eso no se lo perdono; ahora no tengo casi tiempo para leer o escribir. Pero se lo agradezco. Me recordó que pensar es un acto incómodo pero necesario. Que opinar con responsabilidad es tan exigente como callar a tiempo, por eso siempre les mando mi columna del periódico de primero. Pero ahora que los aspirantes a presidentes de los partidos políticos empiezan a hablar más de la cuenta, leer a Jaime en Twitter es como escuchar a uno de los tipos en la cafetería Barista que no se dejó comprar ni encantar. No tuitea para convencer; tuitea para no rendirse. Y eso, en un país donde las redes son una jaula de monos gritándose, donde hasta marchas contra ilegales haitianos convocan, escribir en un tuit es un acto de resistencia. Pero Jaime no grita. Jaime escribe. Y eso, en definitiva, basta.

El último discípulo de Balaguer. El Partido Reformista tuvo su gloria. Fue gobierno, fue maquinaria, fue iglesia. Fue de Joaquín Balaguer en el sentido fundacional, nadie puede negar que fue su obra. Lo moldeó. Hizo de él una escuela de poder. La disciplina, la estrategia, el silencio. La paciencia como método y la astucia como arte. Los cuadros que de ahí salieron aprendieron a caminar los pasillos del Estado con pasos sigilosos, como quien carga secretos en los bolsillos. Algunos lo traicionaron, claro. Otros se desviaron. Pero hubo quienes creyeron, y de esa fe hicieron carrera. Entre esos creyentes había generaciones enteras que competían por la sonrisa del doctor. Por su afecto. Por un gesto, una señal, una palabra que significara bendición. Y hubo una generación que nunca lo logró. Nacieron demasiado tarde o llegaron demasiado pronto. La generación de los años 60. Hijos del desarrollismo y nietos de la dictadura. Jóvenes con ideas modernas, ambiciones limpias o sucias, pero ambiciones al fin. Querían el poder, y el poder no los quería a ellos. No del todo. Porque el poder, ese animal frío, no perdona. Ni olvida. Y en sus pasillos no se camina, se sobrevive. Ahí cada saludo es una trampa y cada abrazo puede ser un nudo corredizo. Balaguer lo sabía, y por eso jugaba al ajedrez con sus dirigentes. A unos los subía, a otros los bajaba. A todos los usaba. Algunos se rebelaban, otros callaban. Pero todos sabían que estaban ahí porque él quería que estuvieran. Era el dueño de los tiempos. Ito Bisonó fue el último eslabón de esa escuela. El último de los mohicanos reformistas. No vino a inventar nada, vino a ejecutar lo aprendido. Tenía formación, discurso, presencia. Tenía algo que escaseaba en la política dominicana: proyección. Y eso, en lugar de abrirle puertas, se las cerró. Porque el liderazgo político en este país tiene un problema con el talento ajeno: no lo tolera. A Ito le tocó ser el mejor de su generación, pero no el elegido. Pudo ser candidato presidencial. Lo tuvo cerca. Se perfilaba como la figura que podía actualizar el reformismo sin traicionarlo. Un hijo legítimo de Balaguer sin necesidad de parecer un calco. Pero no lo fue. No lo dejaron serlo. Porque los que nacieron en los años 50 aún controlaban los hilos, y no estaban dispuestos a soltar la aguja. Fui testigo. No me lo contaron. Vi cómo el presidente de la encuestadora Gallup —entonces con peso real en la opinión pública— llegó con números en la mano. Carlos Morales Troncoso, otra figura heredada del balaguerismo, tenía chance real de ganar la presidencia con Ito Bisonó como vicepresidente. Danilo apenas marcaba un 17%. La fórmula Morales-Bisonó tenía un 25%. Era matemática simple. Pero la política no se guía por números, sino por pasiones. Y ahí, las pasiones estaban contaminadas de celos, viejos rencores, heridas nunca cerradas. Preferían perder a que ganara Bisonó. Y él lo sintió. Lo sufrió. Lo golpearon. No en la calle, sino donde duele más: en la confianza. En el respeto. Lo empujaron hacia la orilla hasta que decidió nadar por otro río. Se fue de ese litoral político y, al menos públicamente, no ha mirado hacia atrás. No es que perdió su vocación. La conserva. Pero uno no vuelve a la casa donde lo humillaron, aunque la haya construido con sus propias manos. Ahora ese partido que fue iglesia está en ruinas. Tocado. Hundido. Con dirigentes que no dirigen y una memoria que no inspira. Vive en la nostalgia y se alimenta de homenajes. Balaguer ya no está, y su escuela se quedó sin director. Los alumnos se dispersaron, algunos renegaron, otros se vendieron. Y los que quedan no saben si son museo o maquinaria. Pero el país entra de nuevo en clima electoral. Las aguas se mueven. Y uno se pregunta: ¿no es este el momento para que Ito Bisonó, si le queda algo de fe, intente rescatar esa escuela? ¿No es este el punto donde el reformismo, si quiere vivir, necesita un liderazgo con historia y futuro a la vez? No se trata de volver por orgullo. Ni de ajustar cuentas. Se trata de reconstruir algo que tuvo valor y que aún puede tenerlo. Porque la política dominicana, cada tanto, necesita equilibrio. Y ese equilibrio no puede venir siempre del mismo lado. Ojalá Bisonó lo entienda. Ojalá entienda que la política no es una herida, sino una vocación que se recicla. Que el poder, como el río, siempre está en movimiento. Y que a veces hay que volver a nadar en aguas conocidas, no por nostalgia, sino porque aún hay algo que salvar. La historia no se repite, pero a veces se reescribe. Con los mismos personajes, pero otras intenciones. Tal vez Bisonó no quiso mirar atrás porque el recuerdo le dolía. Pero quizá llegó la hora de hacerlo, no con rabia, sino con propósito. Porque si algo enseñó Balaguer fue esto: el poder no se llora, se construye. Aunque sea desde las ruinas.

Punta Cana, entre la fiesta y la tragedia

Desde que era joven supe que el Spring Break era una emboscada disfrazada de paraíso. Lo veía en las películas: hileras de estudiantes estadounidenses huyendo del frío como migrantes del hedonismo, aterrizando en países donde la ley se relaja al ritmo del merengue o de un mariachi . Alcohol sin fondo, playas que nunca duermen, cuerpos al sol con fecha de caducidad. Lo que no cuentan la publicidad que es lo que pasa cuando la música se apaga y el sueño tropical se vuelve pesadilla. El domingo 3 de marzo, Sudiksha Konanki llegó a República Dominicana con sus amigas para unas vacaciones que prometían ser inolvidables. Lo fueron. Tres días después, desapareció. La última imagen que quedó de ella es un fotograma de seguridad en el hotel: aparece junto a Joshua Steven Riibe, un estadounidense de 22 años. Después, nada. Siempre me he preguntado por qué esos hoteles, que te graban hasta el bostezo en el lobby, de repente se vuelven ciegos en la playa. Misterios de la industria turística, donde hay cámaras para vigilar si metes una toalla en la maleta, pero no para registrar el momento en que alguien deja de existir. Y luego está el alcohol: adulterado, reciclado, falsificado con la precisión de un falsificador renacentista. Lo saben los dueños, lo saben los turistas, lo sabe hasta el bartender que te sonríe mientras llena tu vaso con gasolina disfrazada de ron. El Ministerio de Turismo debería poner orden antes de que el Spring Break termine de sepultar lo poco que queda en pie. Bávaro-Punta Cana funciona como una república independiente donde la única constitución es el dólar. Empresas que exprimen hasta el último centavo, un gobierno que finge demencia, una migración haitiana sin regulación y un silencio generalizado, porque hablar de eso es abrir la caja de Pandora. Los accidentes ocurren cada día, pero solo algunos llegan a los periódicos. Turistas que no vuelven, muertes que se entierran bajo la arena y un país que sigue vendiendo su postal sin preocuparse por el reverso. En esta fiesta sin reglas, el gran ausente es el Estado. El Spring Break seguirá llenando hoteles y vendiendo la idea de que el Caribe es un parque temático donde todo vale. Pero la burbuja tiene grietas. Si la industria no se protege de sí misma, si el país sigue funcionando al filo de la improvisación, los turistas buscarán otro lugar donde quemar su dinero. Y entonces, cuando el desastre ya esté hecho, alguien preguntará qué pasó. Pero para entonces, el merengue habrá dejado de sonar.

Cultura sin colores.

A Roberto Salcedo lo veo en todas partes. Se mueve con energía desde que asumió como ministro de Cultura: viaja, inspecciona estructuras, pisa el polvo de las provincias con el gesto de quien acaba de aterrizar en la realidad. Lo veo metido en la tarea de recuperar espacios, de devolver al ministerio lo que alguna vez fue suyo: museos, bibliotecas, centros culturales que, como los viejos amores, con el tiempo se desperdigaron en manos ajenas. Porque si la cultura es un cuerpo, su ministerio es—o debería ser—el cerebro que lo ordena. Pero hay algo más importante que las paredes: lo que ocurre dentro. Y ahí está el verdadero reto, porque la cultura ha sido siempre un botín, una finca donde se reparten favores, donde el talento se mide con carnets partidarios y el arte con amistades. Hay sectores más pequeños que el cultural, pero pocos donde la parcelación con banderas sea tan absurda. Ojalá que Salcedo lo entienda. Que haga política cultural sin política partidaria. Que abra puertas en vez de cerrarlas. Porque la cultura no necesita lemas, ni himnos, ni padrinos. Solo necesita talento, y eso—para alivio de todos—no tiene dueño. Marzo 2025.

Escribir, el arte de desahogarse

Dije una vez que no recuerdo cuando empecé a escribir. Y en verdad, todavía no recuerdo ese momento, esa epifanía que inauguró la relación secreta e intensa que tengo con la palabra. Como un acto de fe, abrí una libreta verde, una de esas viejas libretas de cátedra, con sus rayas que amparan ideas, sueños y, a veces, auténticos delirios. La escritura, para muchos escritores, se presenta como una maldición o, tal vez, como un castigo. Para mí, sin embargo, es un espacio diáfano para entablar un diálogo interno, un refugio donde me evalúo, me transformo y, en ocasiones, me descubro. En ese momento inicial, que se pierde en la bruma de la memoria, es posible que no hubiera una intención clara. Tal vez simplemente buscaba un medio para canalizar el torbellino de emociones que se agitaban dentro de mí. Todos cargamos con experiencias y anhelos que, si no son expresados, pueden transformarse en un peso insoportable. Escribir se convierte así en una forma de alivio, un soplo de aire fresco en medio de la rutina abrumadora que a menudo nos consume. Cada palabra escrita es una chispa que ilumina la oscuridad del silencio, una invitación a explorar terrenos desconocidos y a descubrir facetas de mí mismo que permanecían ocultas. La relación que establecemos con la escritura puede ser, sin duda, salvadora. En un mundo cargado de desasosiego y confusión, la palabra escrita se convierte en un auxilio capaz de preservar nuestra cordura. Es como un anaquel donde guardar las historias que, de otro modo, podrían desbordar nuestra mente, haciéndonos caer en el abismo de la angustia. Lo que podría requerir el auxilio de un psiquiatra, lo hallamos en el trazo del lápiz sobre el papel, en el susurro que provoca la tinta al deslizarse en la hoja. Esta práctica sagrada me permite relatar, despotricar y revivir episodios de mi vida que, a menudo, resultan sobrecogedores y, a la vez, fascinantes. A medida que profundizo en mis recuerdos de la infancia y la adolescencia, me doy cuenta de cómo la escritura se convirtió en un medio para procesar la realidad que me rodeaba. Recuerdo las largas noches en las que, con la luz tenue de una lámpara, escribía sobre mis temores y sueños. Las palabras se sucedían unas a otras, casi como un canto, un susurro que me devolvía el control sobre mi existencia. Esa libertad de expresión era un refugio, un ámbito donde podía ser completamente honesto, donde podía dejar de lado las máscaras que a menudo debía llevar en la vida cotidiana. Era, y continúa siendo, un lugar donde las emociones encuentran su cauce y donde el caos puede ordenarse en una estructura que tiene sentido. Es cierto que, al escribir, procuro entender el mundo que me rodea. Hay un ejercicio casi cartográfico en la escritura, un intento de trazar los contornos de lo que ocurre a mí al rededor, de lo que sucede en esa mañana de luz tenue que, con todo su esplendor, se presenta como un nuevo inicio. Este día, sin embargo, tuvo un matiz particular, pues fui a una cena con mi amigo Avelino Stanley y Vitelio Mejía, un viejo amigo que reapareció en mi vida. Durante nuestra conversación, noté que, al hablar de su propia pasión por la escritura, sobre la mar que tanto le fascina, su rostro se iluminaba. Allí, en esa cena, había un hombre que había dado un salto hacia un nuevo mundo, apartándose del sistema de leyes al que estaba acostumbrado, de los decretos apresurados que marcaban su vida como subconsultor jurídico del poder ejecutivo. Es asombroso cómo la escritura invita a la exploración de esos territorios invisibles que nos habitan. Es un acto de valentía adentrarse en ese universo personal, donde uno mismo se convierte en autor y protagonista de su propia historia. La narrativa de Avelino me recordó que el escribir no es solo contar relatos; es un acto casi sagrado de autoexploración, una forma de comprendernos a nosotros mismos en el contexto de lo que somos y de lo que deseamos ser. Cada palabra tecleada es un puñal que va horadando líneas en la superficie del yo, abriéndonos a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Sin embargo, escribir también se siente sofocante. Hay días en que la hoja en blanco puede parecer una impositora, una montaña insalvable que requiere una lucha con uno mismo. Al reflexionar, a menudo me pregunto si, en el principio, había una voz sentenciadora que me marcó con el estigma de esta pasión imperiosa. La escritura puede ser, a veces, una forma de bendecir los días, pero hay un lado oscuro, un peso que se siente al tener que dar vida a los recuerdos, a las añoranzas que anidan en nuestro interior, al dolor que puede surgir al concebir un libro en proceso. Cada página en blanco guarda en sí la promesa de un mundo que podría llegar a ser, de los recuerdos que podrían florecer o marchitarse ante la falta de atención. La escritura se convierte en un acto de valentía que nos permite desnudarnos ante nosotros mismos. Cada vez que me siento a escribir, me encuentro en un lugar donde las sombras de mis experiencias pasadas cobran vida. La escritura se convierte en un viaje a través de los laberintos de mis pensamientos, en un intento por dar sentido a la confusión que a menudo me rodea. Al plasmar mis ideas en el papel, hago un ejercicio de redención; transformo mis penas en palabras y mis alegrías en relatos. La palabra escrita tiene, además, el poder de curar. En ella radica la posibilidad de enfrentar mis demonios internos, de revelar las verdades que a menudo preferiría ignorar. La escritura se convierte así en un antídoto contra la desesperación, un canal para expresar lo que a veces es demasiado tumultuoso para ser verbalizado. En este proceso de escritura, también surgen nuevas dimensiones de la realidad. Cuando recojo las experiencias ajenas, como las de Avelino o Vitelio, la escritura me

El juego de poder en el PRM

Si los presidenciales del PRM caen en la trampa de la oposición, mejor que no gasten dinero en campaña. Mejor que vayan reservando boletos de avión o buscando excusas dignas para la derrota. La historia no absuelve a los distraídos ni a los engreídos. El poder no se pierde porque enfrente haya un genio de la política, sino porque dentro hay una procesión de egos con puñales largos y memoria corta. La oposición lo sabe porque ya lo vivió. Sabe que la mejor forma de vencer no es con un discurso brillante ni con una estrategia magistral, sino dejando que el adversario se autodestruya. Un candidato soberbio, un ministro torpe, un presidente confiado, y el trabajo está hecho. Para qué gastar dinero en campañas si el oficialismo regala los errores. Gobernar no es una tómbola, aunque algunos lo confundan con un premio de lotería. No basta con encuestas favorables ni con promesas recicladas. El poder es un animal caprichoso: muerde a los que lo dan por sentado y se encariña con los que lo entienden. Si en el PRM siguen peleándose por el trono antes de ganarlo de nuevo, mejor que vayan empacando con calma.