El 8 de marzo es una fecha incómoda. No es un festejo ni una efeméride vacía. No es un recordatorio amable. Es una grieta en el calendario. Un tajo que expone lo que falta. Un eco que repite, cada año, los nombres de las que ya no están. Porque ser mujer no es solo una cuestión de biología ni de identidad. Es una trinchera. Es caminar con la espalda en tensión en una calle desierta. Es aprender, desde niña, a medir la distancia entre el peligro y la salida. Es la voz que no se escucha en una reunión. Es el ascenso que nunca llega. Es el salario que no alcanza. Es el miedo. Es la rabia. Es el cansancio. Pero también es la resistencia. Y en eso pienso hoy. En las mujeres que no escriben discursos ni encabezan marchas, pero que sostienen el mundo. En las que madrugan para cruzar la ciudad en un transporte lleno de cuerpos y de prisas. En las que trabajan dobles turnos. En las que cuidan a los suyos y aún encuentran un espacio para sí mismas. En las que ríen. En las que no se rinden. Mi madre. Sus manos. Sus días largos. Su historia que no sale en los libros. La vecina que cría sola a sus hijos. La enfermera que cierra un expediente y sigue de pie. La joven que entra en un aula donde nadie espera que brille. La que desafía, la que avanza, la que se cansa y sigue. La historia intentó borrarlas, pero falló. Están en cada línea no escrita. En cada gesto cotidiano. En cada cambio que no se ve pero que importa. El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha. Es un recordatorio de lo que se ha hecho y de lo que falta. Un llamado. Un grito. Un temblor. Y también, una certeza: sin ellas, sin su lucha, sin su fuerza, el mundo se desplomaría.

República Dominicana, la isla de la corrupción (según quién lo cuente)

Acabo de ver un video del Partido Popular español. El título, sutil como un ladrillazo: “República Dominicana, la isla de la corrupción”. Un desfile de nombres de políticos españoles en pantalla, mientras una música grave anuncia el apocalipsis moral. El tono, ese de quien acaba de descubrir la pólvora: indignado, solemne, irrebatible. Pero, como diría un expresidente dominicano: ¿Cuál corrupción? Corrupción, dicen. Lo repiten con una seguridad envidiable. Lo enuncian con la certeza de quien nunca ha visto un sobre pasar de mano en mano, de quien jamás ha escuchado una conversación en un reservado, de quien cree que Suiza es solo un destino de esquí. Lo dicen con el asombro del turista recién aterrizado, como si en España no existieran la Gürtel, los ERE de Andalucía, la Kitchen, Bárcenas, Rato y compañía. Como si Madrid, Valencia o Cataluña fueran cátedras de honestidad y no cunas de aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros y contratos inflados a golpe de amiguismo. No sé si lo de algunos españoles es verdad o mentira. Lo que sí sé es que, desde que Cristóbal Colón puso un pie en esta isla, han llegado españoles trabajadores, emprendedores, creadores de empleo. Y sí, también algunos políticos —de aquí y de allá— con menos escrúpulos y más bolsillos amplios. Pero si algún político español ha encontrado en esta isla un refugio dorado para su fortuna poco decorosa, ¿es culpa de la isla? ¿O de la transparencia española, tan robusta como un castillo de naipes? Por eso, agradezco la disculpa del presidente español. Porque aquí empezó el sueño de España de ampliar sus fronteras. Porque si algo sabemos en esta pequeña tierra es recibir, con cortesía y con memoria. Y, sobre todo, con una sonrisa. De esas que esconden lo que realmente pensamos.

Los presidenciales en el PRM.

Un martes cualquiera, a las nueve de la mañana, un hombre se levanta, se mira al espejo y dice: “Puedo ser presidente”. No pronuncia esas palabras con la certeza de un iluminado ni con la convicción de un destino predeterminado. Las dice porque puede. Porque el país en el que vive, la clase política a la que pertenece, el partido que lo respalda, se lo permiten. Porque, en la política dominicana, el poder no es un mérito, sino una oportunidad para cambiar la historia y las vidas de las personas. En el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la sucesión presidencial ya comenzó. No importa que Luis Abinader apenas haya asumido su segundo mandato. No importa que las elecciones de 2028 parezcan lejanas. No importa que el partido aún no haya logrado consolidarse como una estructura madura de poder. Nada de eso cuenta. La política dominicana es un carrusel donde las promesas giran sin freno. Los candidatos suben y bajan, mientras el pueblo —ese mismo pueblo que cada cuatro años presenta su voto como si fuera un billete de lotería— se queda mirando cómo la rueda gira, esperando que, esta vez, sea diferente. Pero no lo será en 2028. El 27 de febrero, en el Congreso Nacional, la rendición de cuentas de Luis Abinader se convirtió en el escenario de una guerra fría. No hubo balas, pero sí miradas; no hubo cañones, pero sí silencios estratégicos. La sucesión ya está en marcha, aunque nadie lo pronuncie en voz alta. David Collado, Carolina Mejía y Eduardo Sanz Lovatón. Tres nombres, tres estilos, tres apuestas. Ninguno ha oficializado su precandidatura ni ha lanzado su precampaña, pero todos están corriendo, sumando gente a sus proyectos. En los pasillos de las instituciones, en las provincias, en los cafés de los estrategas, los murmullos se transforman en certezas. Los aliados se buscan, los pactos se negocian, las traiciones se planean. No hay una estrategia oficial, pero sí una lucha velada entre egos, ambiciones y cálculos personales. Porque en política, querer no siempre es suficiente. Hay que saber cómo hacerlo. Uno de los errores recurrentes en la política dominicana es confundir el respaldo en el Congreso Nacional con poder real. No son lo mismo. Los senadores y diputados tienen influencia, sí, pero su relación con la base del partido es intermitente, frágil, volátil. No construyen movimientos, no organizan estructuras, no movilizan multitudes. Su poder es prestado: depende de favores, empleos, recursos estatales. Y el problema con los favores, los empleos y los recursos es que no son eternos. Los verdaderos termómetros del poder son los alcaldes, por su independencia. Ellos manejan la maquinaria partidaria, controlan el día a día de la militancia y garantizan la movilización. Un senador puede influir en el Congreso, y un diputado puede ser una figura reconocida en su circunscripción. Pero un alcalde tiene una base viva para la movilización en una primaria interna. Y en política, sin base, no hay victoria segura. En el PRM no parecen haber entendido esta ecuación. Sus aspirantes apuestan por la fórmula equivocada: rodearse de legisladores, sumar empleados públicos, tejer alianzas dentro de la administración estatal, crear un espejismo de crecimiento. Ese espejismo desaparecerá en cuanto el gobierno cambie sus prioridades o cuando el presidente decida que ya no los necesita. Las primarias internas de un partido político no son un espacio de diálogo, ni de reflexión, ni de ideas. Son un ring. Donde gana el que mejor estrategia construya, el que haga el mejor acuerdo interno y el que esté mejor posicionado en las encuestas. Cada elección es una batalla. Cada cargo, una concesión de guerra. Cada nombramiento, un posible golpe de ventaja. Por eso, en el PRM, la lucha por la sucesión no es un debate de ideas ni un espacio para discutir planes de gobierno. Es una pelea por el poder. Esta nueva clase política que está surgiendo en el partido debería cambiar la forma de hacer política y olvidarse de esos viejos métodos de ir a pulsear en el Congreso Nacional para ver quién lleva más diputados detrás de su espalda. Por Dios, ¿quién los asesora? Y en esta pelea desorganizada, no hay reglas establecidas. La política dominicana se repite con la precisión de un reloj suizo. El PRD se destruyó por su incapacidad de manejar la sucesión interna. El PLD cayó en la misma trampa. El PRM, si no controla su lucha interna, puede transitar por ese mismo camino. Las luchas internas debilitan, fragmentan, dividen. Todavía no hay reglas. No hay acuerdos. Solo una guerra silenciosa, aunque evidente, donde cada aspirante intenta posicionarse prematuramente. Si el espectáculo visto en el Congreso se convierte en una norma, las consecuencias serán devastadoras para esa organización política. Un partido que se enreda en disputas internas pierde cohesión, pierde estabilidad, pierde poder. Y en un país donde los márgenes electorales son estrechos y la confianza del electorado se desmorona con rapidez, esos errores pueden costar caro. Muy caro, porque perder el poder cuando se tiene es lo más costoso que volver a conquistarlo. Pero cuidado. La victoria del PRM en 2024 fue más estrecha de lo que parece: apenas 394,197 votos de diferencia. Una oposición bien organizada y con una campaña bien ejecutada podría borrar esa ventaja con facilidad. Porque la política dominicana es impredecible. Volátil, despiadada con el perdedor. Los partidos que no logran ordenar su proceso interno terminan pagándolo en las urnas. Ocurrió con el PRD. Ocurrió con el PLD. Puede ocurrir con el PRM. ¿Qué debe hacer Luis Abinader? Si quiere que el PRM sobreviva a su transición, si desea evitar que su partido se convierta en un archipiélago de intereses en pugna, debe actuar con urgencia, estableciendo prioridades: 1. Reglas claras, desde ahora. No se puede permitir que el proceso interno sea un caos. Hay que establecer normas, plazos y límites. 2. Reestructuración partidaria. El PRM debe dejar de ser un club de oportunistas con carné y convertirse en una maquinaria política real. La reinscripción masiva no es una opción: es una

Abinader. Collado. Fernández. Crónica de una sucesión Presidencial.

Desde hace décadas, la política en la República Dominicana es un ciclo inmutable de promesas y desencantos. En cada elección – un hombre– se alza con la bandera del cambio, de la transformación, de la ruptura con un pasado que nunca termina de irse del todo. Y, sin embargo, cuando la euforia se apaga, cuando las primeras piedras de los proyectos emblemáticos son colocadas para nunca más moverse, cuando el poder ya no es un sueño sino una carga, la historia se repite: empieza el relevo político. Luis Abinader llegó con la promesa de limpiar la casa. Se vendió como el presidente de la transparencia, el reformador, el que desmantelaría la vieja estructura de corrupción. En sus primeros años, lo intentó. Convirtió los tribunales en independiente en aplicar justicia, puso a exministros tras las rejas, hizo que la palabra “impunidad” dejara de ser un dogma. Pero el poder es paciente, más paciente que cualquier presidente, y hoy más que nunca su mejor campaña para que su partido permanezca en el poder es seguir la ruta de la transparencia y de la justicia independiente. Porque el poder no se ejerce desde la moral, sino desde la supervivencia. Y Abinader lo ha aprendido. No hay presidente que no haya mirado a su alrededor, en la de su despacho, y haya sentido el peso de las promesas incumplidas. La diferencia entre un estadista y un político es la conciencia de su propio desgaste. Gobernar es entender que cada decisión es un pacto con el tiempo y que, tarde o temprano, todos los pactos se rompen. El 27 de febrero de este 2025 marcará el inicio de la última fase de Abinader en el poder. No será un día como cualquier otro. Será el primer día del camino al final. Porque en la política, la despedida empieza mucho antes de que el último discurso se pronuncie. Con cada minuto que pase después de su rendición de cuentas, Abinader perderá control sobre su propio gobierno. Lo que hoy se le debe, mañana será olvidado. Lo que hoy es fidelidad, mañana será pragmatismo. Porque en este país, el que deja de ser útil en el poder deja de existir. El PRM, el partido que lo llevó al poder se convertirá en su primer adversario. Todos querrán su silla, todos pelearán por su herencia. La pregunta no será si el PRM continuará en el poder, sino quién se quedará con los pedazos más grandes. El fin del poder es un proceso silencioso. Empieza con una llamada que no se devuelve. Con un aliado que ya no contesta. Con una reunión en la que las sillas empiezan a vaciarse. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben: el presidente ya no es el centro de gravedad del poder porque es el presente, el futuro está sentado en otra silla articulando su proyecto de poder, sentándose con los síndicos, los senadores y los diputados y los empresarios. Si Abinader quiere controlar su sucesión, tendrá que jugar la única carta que le queda: convertirse en el arquitecto de su propia retirada. Sostener el andamiaje sin que colapse. No basta con ser presidente; tendrá que ser el líder de la transición, porque en el poder, hay que saber bajar de él, para que su salida después que no este, no le sea traumática, cuando ya no sea el inquilino principal del Palacio Nacional. Porque en la República Dominicana, el poder no se gana, se administra. Y en el último tramo, se negocia. En el ajedrez de la sucesión hay nombres que suenan con la fuerza de la esperanza: David Collado, el tecnócrata de rostro pulcro que se ha mantenido al margen de la guerra, pero que las encuestas lo colocan siempre en la delantera. Un hombre que aprendió a construir su imagen sin pisar demasiado fuerte, sin hacer demasiado ruido. Un pragmático con el olfato de quien entiende que el poder se construye más con silencios que con estridencias. Carolina Mejía, la hija del último hombre que perdió el poder con estrépito y que ahora encarna la estabilidad de un apellido con historia. Su figura es un recordatorio de que, en la política dominicana, los nombres pesan tanto como las ideas. Raquel Peña, la vicepresidenta que ha sabido jugar su papel con discreción, sin incomodar, sin brillar demasiado. Un símbolo de continuidad, pero también de equilibrio. Y Guido Gómez Mazara, que ahora tendrá que jugar no con el corazón, ni por sus amigos, sino con la destreza de avanzar para recuperar todo lo que le han quitado por un error de su juventud y por no tener una cabeza fría al lado que lo aconseje a decir que no cuando las circunstancia lo amerite, pero está ahora en el carril de consolidarse. Pero la política no es una sumatoria de nombres, sino de equilibrios. No basta con tener un candidato fuerte; hay que garantizar que la estructura no se fracture. Si el PRM quiere mantenerse en el poder, su estrategia deberá ser quirúrgica. Collado a la presidencia, Mejía a la vicepresidencia, Peña al Senado por Santiago, Eduardo Sanz Lovatón Senador, asegurando la capital, Guido Gómez Mazara conteniendo la inevitable tormenta interna. Un pacto de estabilidad antes de que la guerra interna haga estallar el proyecto del PRM. Porque el verdadero enemigo del PRM no es el PLD ni la Fuerza del Pueblo. El enemigo es el propio PRM. Leonel Fernández lo ha visto todo antes. Ha aprendido que la política es un juego de resistencia. Que el que se mueve demasiado rápido se quema. Que el que ataca demasiado pronto se desgasta. Por eso observa. Por eso espera. Sabe que el PRM está en una encrucijada. Si logra una transición ordenada, si consigue un candidato fuerte y una estructura cohesionada, el 2028 será una batalla difícil para él. Pero si el PRM se fractura, si la sucesión se convierte en un campo de guerra, si la ambición individual supera la lógica colectiva, entonces su oportunidad de volver a

Abinader y dominicana lee.

Leo un párrafo de Don Quijote y me detengo. La ironía de Cervantes se me antoja un eco lejano en un país donde el hábito de la lectura parece desvanecerse. Me asaltan preguntas que no hallan respuesta: ¿cuándo fue la última vez que se inauguró una biblioteca pública en una provincia en el país? ¿En qué momento dejamos de concebir la lectura como una urgencia nacional y la convertimos en una mera formalidad académica? Me esfuerzo en recordar un presidente que haya encabezado una campaña seria de promoción de la lectura, una que no se limite a discursos de ocasión o a festivales que mueren en el acto de clausura. Busco en mi memoria la imagen de un ministro de Educación recomendando un libro con genuino entusiasmo, no como parte de un programa institucional, sino como una invitación personal a la exploración. Y no la encuentro. Más allá del deber burocrático, ¿en qué momento la política dejó de entender que la lectura es un acto de resistencia, de pensamiento crítico, de libertad? Imagino un país en el que un senador de la República, en lugar de repartir promesas de campaña, entregue libros a jóvenes que nunca han tenido acceso a uno. O un síndico que, en vez de invertir en propaganda, construya espacios de lectura en los barrios, lugares donde la imaginación tenga un respiro entre el cemento y el ruido de la calle. Pero eso no sucede. Aquí, la literatura se ha convertido en un adorno: se celebra la obra de nuestros escritores con discursos rimbombantes, pero su impacto se diluye en una sociedad que lee cada vez menos. La urgencia es evidente. La promoción de la lectura debería ser un eje central en la agenda nacional, un compromiso que trascienda gestos simbólicos y se convierta en una política de Estado. Leer no es solo un acto individual, sino una herramienta colectiva de transformación. Sin lectura, no hay pensamiento crítico; sin pensamiento crítico, la democracia se erosiona. Un país que no lee es un país más fácil de manipular, más propenso a la corrupción, más vulnerable a las narrativas huecas que se propagan en redes sociales con la velocidad de un virus. En este tiempo de algoritmos y desinformación, la lectura es nuestra única defensa. Confucio sostenía que el buen gobernante debe ser ejemplo de virtud. Su liderazgo no se imponía con la fuerza, sino con la moral y el conocimiento. Si aplicamos esa idea a nuestro presente, podríamos preguntarnos: ¿cómo debería un presidente fomentar la educación? ¿Cómo se construye un liderazgo que trascienda la política inmediata y deje una huella en la historia? Abinader, en su segundo mandato, tiene en sus manos la oportunidad de responder a esas preguntas. Si algo queda claro al revisar la trayectoria de su familia, es que la educación ha sido un pilar fundamental. Su padre, un hombre de formación intelectual, entendía el valor del conocimiento como motor del progreso. Ahora, el reto es convertir ese legado en una acción concreta. El 27 de febrero marca el inicio de un final contra el tiempo en su gobierno. ¿Cómo quiere ser recordado Abinader? Si decide liderar un programa nacional de fomento a la lectura, su nombre podría quedar inscrito en la historia, no solo como el presidente de la estabilidad económica o de la modernización de infraestructuras, sino como el mandatario que entendió que el verdadero desarrollo comienza en las páginas de un libro. Tiene la ventaja de contar con jóvenes al frente de los ministerios de Cultura y Educación, un escenario ideal para articular un proyecto ambicioso que trascienda su administración. Sin embargo, hasta ahora, las cifras hablan de abandono. ¿Cuántas bibliotecas públicas se han inaugurado en los últimos años? ¿Cuántos libros ha adquirido el gobierno para enriquecer los acervos de las escuelas y universidades? Las respuestas son desalentadoras. Las librerías cierran una tras otra, ahogadas por la falta de incentivos y por una industria editorial que sobrevive a duras penas. Los planes de lectura en las escuelas son meros formalismos: se asignan libros sin estrategias para generar interés real en los estudiantes, se promueve la memorización en lugar de la reflexión. Y en las universidades, el panorama no es mejor. El acceso a libros sigue siendo un lujo y no un derecho garantizado. En este contexto, el llamado es claro: presidente, asuma la lectura como una bandera de su gobierno. No como un acto simbólico, sino como una política estructural. Invierta en la creación de bibliotecas comunitarias, en la modernización de los espacios de lectura en las escuelas, en la capacitación de docentes que inspiren en lugar de imponer. Cree programas de incentivo para las editoriales nacionales, fomente el acceso gratuito a libros digitales establezca ferias permanentes del libro en las provincias más rezagadas. Imagine el impacto que tendría un programa de lectura respaldado por el gobierno, con el mismo entusiasmo con el que se han impulsado otras iniciativas. Piense en cómo lo recordará la historia. Napoleón no es recordado solo por sus victorias en el campo de batalla, sino por el Código Napoleónico, que sentó las bases del derecho moderno. Su impacto trasciende los siglos porque entendió que el poder no radica solo en la espada, sino en las ideas. De igual forma, un presidente que apueste por la educación y el conocimiento deja una marca imborrable en su país. Si no actuamos pronto, nos arriesgamos a convertirnos en una nación sin memoria, sin pensamiento crítico, sin capacidad de cuestionar. Nos convertimos en un territorio de concreto y pantallas, donde las voces más importantes se pierden en el ruido de la superficialidad. Pero todavía hay tiempo. La lectura es un camino, un puente hacia un futuro distinto. Solo hace falta decisión del gobierno para cruzarlo.

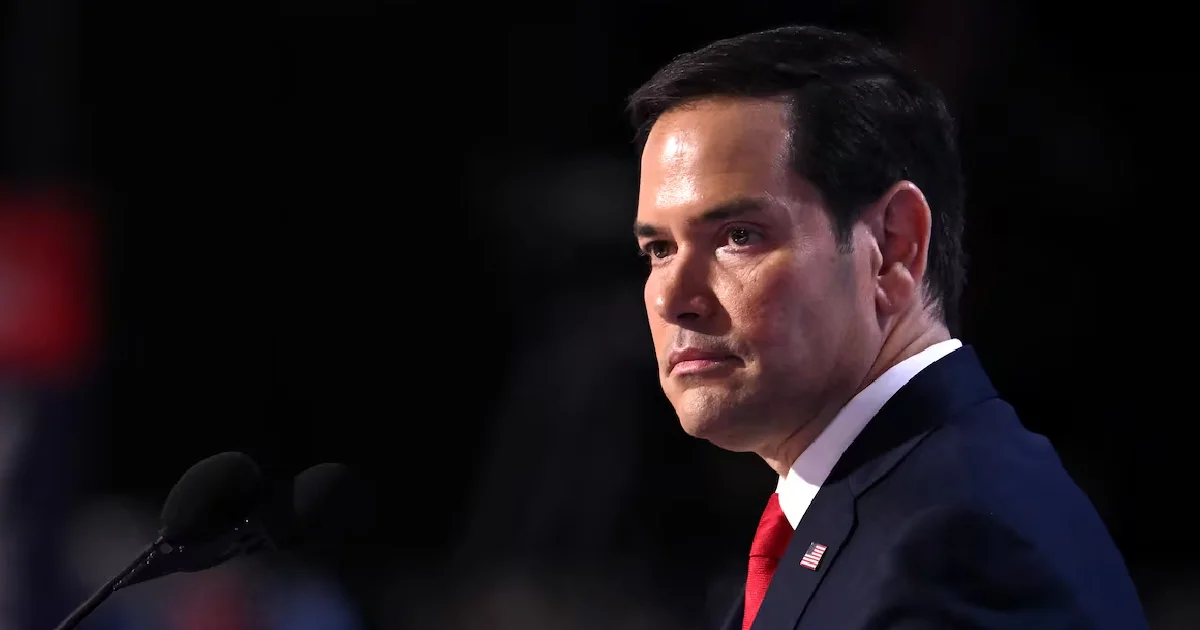

Marco Rubio en la ruta de una diplomacia olvidada.

Hay momentos en la política en los que el viento sopla con tal fuerza que las velas, más que hincharse, amenazan con romperse. Y en medio de esa turbulencia, hay figuras que logran mantener el timón firme, fijar un rumbo y navegar a contracorriente. Marco Rubio es uno de esos navegantes. Su propuesta de política exterior no es grandilocuente, no busca epatar con artificios ni distraer con juegos de espejos. Es, más bien, la de un hombre que entiende que la política no se juega en los márgenes, sino en el centro mismo del tablero, y que la estabilidad de un país empieza por su capacidad de construir relaciones estratégicas con su entorno inmediato. Rubio ha comprendido algo esencial: Estados Unidos ha mirado demasiado tiempo hacia Oriente Medio, hacia Asia, hacia Europa, y ha olvidado, con una negligencia rayana en lo criminal, a su propio hemisferio. En este descuido, China ha extendido su influencia con un sigilo que no por predecible deja de ser alarmante; los gobiernos populistas han brotado como maleza en América Latina; las economías han colapsado o han sido absorbidas por el narcotráfico, y la migración irregular se ha disparado a niveles que, lejos de ser un fenómeno espontáneo, responden a un vacío de liderazgo. Y ahí está Rubio, con una convicción a prueba de cinismos, diciendo lo obvio: América Latina importa. Importa no solo porque es la fuente de buena parte de los migrantes que atraviesan la frontera sur, sino porque su inestabilidad es un polvorín a punto de estallar en el patio trasero de Estados Unidos. Importa porque cada país en crisis es una oportunidad de expansión para China y Rusia, actores que han entendido lo que Washington ha tardado décadas en asumir: que el poder, en su estado más puro, no es otra cosa que la capacidad de influir en el destino de los otros y ampliar su frontera hacia otros países. Rubio ha construido su discurso sobre una premisa fundamental: la seguridad de Estados Unidos empieza por la estabilidad de sus vecinos. No es un planteamiento filantrópico, no hay en él rastros de una nostalgia imperial ni de un ánimo redentor. Es, simplemente, la aplicación más pragmática de la diplomacia. Su visión parte de la necesidad de replantear las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos. La estrategia es clara: premiar a los aliados y endurecer el trato con los gobiernos que, en lugar de cooperar, han decidido jugar para la otra orilla. En este último grupo entran las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países donde el autoritarismo ha echado raíces profundas, y cuyo debilitamiento, según Rubio, es crucial para la estabilidad de la región. Pero incluso en el caso de los aliados, la relación necesita reajustes. Rubio insiste en que el compromiso de Estados Unidos no puede ser un cheque en blanco: el apoyo económico y diplomático debe estar condicionado a reformas concretas en materia de transparencia, Estado de derecho y combate al crimen organizado. No se trata, como han sugerido algunos críticos, de una política de chantaje, sino de establecer las bases de una relación más simétrica, donde la cooperación sea un camino de doble vía y no un monólogo. El exsenador entiende que la crisis migratoria no se resuelve con muros ni con eslóganes incendiarios. Su propuesta apunta más alto: frenar el problema en la raíz. ¿Cómo? Con un enfoque que combina diplomacia económica, inversiones estratégicas y presión política. Si los países expulsores de migrantes logran desarrollar economías más sólidas, si sus sistemas políticos dejan de ser un engranaje de corrupción y desesperanza, si se les da la oportunidad de prosperar en sus propias tierras, el flujo migratorio se reducirá de manera natural. Es, en esencia, la lógica del “Plan Colombia”, aquel ambicioso programa de cooperación que, con luces y sombras, logró transformar un país que en los años noventa era prácticamente un Estado fallido. Rubio quiere replicar ese modelo en Centroamérica, con El Salvador, Guatemala y Honduras como epicentros de un nuevo esfuerzo de estabilización regional. Pero hay una diferencia clave: esta vez, la estrategia no debe limitarse al combate del narcotráfico, sino incluir el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la generación de oportunidades económicas. Rubio no solo mira hacia América Latina con la urgencia de quien ve un incendio en la casa del vecino. También lo hace con la preocupación de quien sabe que, en esa región olvidada por Washington, se está librando una batalla silenciosa con consecuencias globales. China ha desplegado su influencia con una precisión quirúrgica: ha financiado megaproyectos de infraestructura, ha comprado voluntades en los gobiernos, ha penetrado los mercados con su capital sin exigir, a cambio, los compromisos democráticos que impone Estados Unidos. La estrategia ha funcionado. Hoy, países como Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Bolivia, han estrechado lazos con Pekín, mientras que Argentina y Brasil mantienen relaciones ambiguas que, en el mejor de los casos, oscilan entre la conveniencia y la sumisión. Rubio lo sabe. Y por eso insiste en que la política exterior de Estados Unidos debe abandonar su letargo y recuperar el terreno perdido. Su propuesta no es una cruzada ideológica, sino un llamado a la realpolitik: si Washington no llena los vacíos que ha dejado en la región, otros lo harán. Y lo harán con reglas distintas, con intereses que no siempre son compatibles con los de una región que, pese a su fragilidad, sigue siendo clave para la estabilidad del continente. Pero el plan de Rubio, por bien diseñado que esté, enfrenta un obstáculo mayor: la indiferencia de un establishment político que sigue mirando hacia otras latitudes. América Latina no es una prioridad en la Casa Blanca, ni lo ha sido en décadas. La política exterior de Estados Unidos ha estado dominada por las crisis en Medio Oriente, la competencia con China en el Pacífico y la guerra en Ucrania. Rubio lucha contra esa inercia. Su tarea no es solo diseñar una estrategia, sino convencer a su propio partido de que América

“Cien amores, cien poemas y tú” de Nicolás Rodríguez Ramírez

Amigos del autor, poetas y lectores, es un honor para mí estar aquí hoy para presentarles una obra que no solo es un compendio de versos, sino también un auténtico viaje hacia el laberinto del amor humano. Hablamos de "Cien amores, cien poemas y tú" de Nicolás Rodríguez Ramírez, un libro que, al abrir sus páginas, nos sumerge en un océano de sentimientos, donde cada verso es una ola que nos acaricia o nos desoja, donde cada poema nos invita a explorar los rincones más profundos de nuestras emociones. Hay, como bien sabemos, libros que se leen de un tirón, que desvanecen en la memoria con la misma rapidez con que fueron consumidos. Otros, en cambio, se instalan en nuestro ser, florecen en nuestros corazones, desafían nuestro entendimiento y, sobre todo, nos hacen vivir experiencias que no creíamos posibles. Esta obra se inscribe en esa singular categoría que podríamos calificar de las que se viven y de las que nos obligan a confrontar nuestra propia humanidad. Porque, como bien lo expresa el subtítulo, no solo hay un amor en este libro, sino cien; y cada uno de ellos tiene su propia voz, su propio eco, pero, además, todos ellos hablan de ti, de mí, de nosotros como individuos, como partes de una misma experiencia vital. Desde los primeros versos, “Olvido” La amé sin conocerla Y sólo supe olvidarla… Seguro yo De que ya no la conocía. la pluma de Nicolás Rodríguez Ramírez nos atrapa en sus redes de sinceridad y asombro. La poesía, en su esencia más pura, es un acto de valentía. Hace falta coraje para abrir el corazón y arriesgarse a compartir sus secretos y sus cicatrices. En cada uno de los cien poemas que nos ofrece, Nicolás nos presenta un amor que se diversifica, que cambia, que evoluciona y que, en cada transformación, nos invita a reflexionar sobre lo efímero y lo eterno del afecto humano. El título mismo de esta colección es una promesa y un desafío. "Cien amores, cien poemas y tú" evoca la relación simbiótica entre el lector y el texto. En este sentido, cada "tú" alude no solo a una persona amada, sino a una multitud de posibilidades, a las diferentes facetas del amor que hemos experimentado y que nos han moldeado. Me atrevería a decir que cada lector de este libro, al enfrentarse a sus versos, encontrará un trozo de su historia, una reflexión sobre su propio viaje amoroso. Así, la lectura se convierte en un acto íntimo de identificación, un manojo de emociones que nos conecta a través del tiempo y el espacio, un halo de humanidad en un mundo que a menudo se siente desalmado. La prosa de Nicolás es, sin lugar a duda, el reflejo de un espíritu contemplativo. Cada poema nos invita a parar, a escuchar las voces de lo cotidiano y a descubrir en él la disparidad de un sentimiento profundo. Su estilo, a la vez lírico y directo, nos transporta del éxtasis a la melancolía, del romance a la pérdida, siempre con un lenguaje que es sensible y poderoso. Los versos se despliegan como flores en un jardín, cada uno con su singularidad, pero todos compartiendo una raíz común. Es en esta dualidad de lo individual y lo colectivo donde encontramos la magia de la poesía; en esos momentos en que lo íntimo resuena con lo universal. Tomemos un momento para reflexionar sobre lo que significa amar. El amor tiene tantas formas como personas habitan este mundo. Hay amores que van desde el fulgor de un primer encuentro, donde los corazones laten al unísono, hasta aquellos que se desvanecen lentamente, como el eco de una canción olvidada. En este libro, Rodríguez Ramírez pinta un mosaico del amor en sus muchas manifestaciones: amor romántico, amor familiar, amor platónico, amor perdido. Cada poema es una ventana a un universo único, donde lo sublime se encuentra con lo trágico; lo que es dulce a veces puede tornarse amargo, y viceversa. Veamos los poemas del autor: El amor. Ha sido poetizado tantas veces El amor, declamado, cantado y hasta llorado, y nada de dejarse Saber ni entender. Cuatro letras Dos sílabas, Tragedia, novelas Inmolaciones, sangre, todo esto Por amor Y vaya usted a creerse que lo sabe Todo sobre el amor, y nada sabrás, Por más que saber creas sobre el amor. Porque con el tropezando vamos por más Evidentes que sean las piedras que el amor Traza. Piedra de martirio y sufrimientos, Son las que adornan sus laberintos, Sus sinuosos caminos. Una nebulosa Claro oscuro, que todos elegimos, Manjar de confort, venenos y placer, Adictivo y contaminante néctar, es el amor. Al analizar el poema que hemos leído ofrece una profunda reflexión sobre la complejidad del amor, un sentimiento que ha sido aclamado y poetizado a lo largo de la historia, pero que sigue siendo un enigma. Desde sus primeras líneas, el autor establece que, a pesar de su frecuente representación en la literatura, el amor permanece inasible y sin un entendimiento pleno. El uso de “cuatro letras” y “dos sílabas” menciona la simplicidad de la palabra “amor”, mientras que los siguientes versos revelan su carga de dolor y sacrificio: “Tragedia, novelas / Inmolaciones, sangre”. Esta dualidad se convierte en el tema central, donde el amor no solo trae felicidad, sino también sufrimiento. Frases como “Y vaya usted a creerse que lo sabe” invitan al lector a cuestionar sus propias certezas sobre el amor. El concepto de “tropezando” sugiere que el amor es un camino lleno de errores y lecciones. Las “piedras” que decoran este camino son, a su vez, un símbolo del sufrimiento y las desilusiones inherentes a la experiencia amorosa. El laberinto del amor se presenta como un espacio lleno de ambigüedad: “Una nebulosa / Claro oscuro, que todos elegimos”, resaltando cómo cada elección en el amor puede resultar en tanto satisfacción como dolor. La imagen del “néctar” es representativa de la dulzura del amor, aunque se contrasta con su potencial adictivo y perjudicial. En definitiva,

La poesía como destino en la Feria del libro.

La Feria Internacional del Libro, este año dedicado al gran poeta Mateo Morrison, ha sido un templo de palabras donde la poesía brilló con luz propia, más allá de los nubarrones que se cernieron sobre la ciudad. Se trató, sin lugar a duda, de un homenaje a la sensibilidad, una fiesta de la literatura donde los poetas fueron los sacerdotes, y los lectores, los fieles. Y a pesar del asedio constante de la lluvia, la gente acudió. Con paraguas en mano, con los pies resbalando en charcos o dejando que las gotas se mezclaran con las páginas de sus libros recién adquiridos, los asistentes llegaron con una fe inquebrantable en la palabra. En gran medida, este éxito se debe a la dedicación de la ministra de Cultura, Milagros Germán, y de la escritora Ángela Hernández, quienes lograron conjugar un evento de dimensiones extraordinarias con la calidez de lo humano. No es fácil organizar un espacio donde converjan tantas voces, tantas culturas, y que, además, se convierta en un refugio para la introspección en medio del bullicio. Pero lo lograron. Y lo hicieron con una destreza que, en estos tiempos de prisas y superficialidades, es digna de aplauso. Sin embargo, si algo se quedó impregnado en mi memoria como el verdadero espíritu de esta feria, fue la poesía. No las luces, ni las multitudes, ni siquiera la organización impecable, sino los recitales poéticos, esos momentos en que la palabra dejó de ser un medio para convertirse en un fin. En ellos, los poetas locales e internacionales nos recordaron que la poesía no es solo un género literario; es un modo de habitar el mundo, de mirar lo cotidiano con ojos que lo reinventan todo. Uno de los momentos más memorables fue el recital donde participó con otros poetas, Luis García Montero. Allí, en una sala colmada de silencio, el poeta español desnudó su alma con la delicadeza de quien abre una herida sin temor a que sangre. Leyó poemas de su libro “Almudena”, dedicado a su esposa fallecida, y cada palabra resonó como un eco de su propia fragilidad. Lo escuché confesarse a través de versos que parecían cargados de plomo y, al mismo tiempo, ligeros como una pluma. Su dolor era evidente, sí, pero también su capacidad de transmutarlo en belleza, en algo que nos envolvía a todos los presentes y nos hacía partícipes de su duelo. Ver a García Montero en ese estado de vulnerabilidad fue un recordatorio de lo que significa ser poeta. No es simplemente escribir versos o buscar palabras que suenen bien juntas. Es exponerse, entregarse a los demás a través de un lenguaje que nace de las entrañas. Es una vida que no escapa al dolor, sino que lo abraza, lo transforma y, en esa transformación, encuentra sentido. Luis, con su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa que mezclaba tristeza y gratitud, nos dio una lección de humanidad. Su poesía no era una máscara, sino un espejo donde todos podíamos reconocernos. La poesía, me quedó claro en esta feria, es un destino del que no se puede escapar. Los poetas no escriben por elección, sino por necesidad, porque no saben vivir de otro modo. Y en esa condena hay, paradójicamente, una forma de libertad. Son ellos quienes, a través de su arte, nos recuerdan que la vida está hecha de contradicciones: que el dolor puede ser hermoso, que la pérdida puede contener algo de esperanza, y que incluso en los momentos más oscuros hay luz si sabemos dónde buscarla. Pero la feria no fue solo Luis García Montero. Fue Mateo Morrison, que caminaba sobre el recinto ferial con una sonrisa de un niño recién nacido, con su voz inconfundible, y sus versos que son como ráfagas de viento fresco en un país que a veces parece asfixiarse en su propio calor. Fue también la nueva generación de poetas locales, jóvenes que llegaron con su audacia y su irreverencia, recordándonos que la poesía no tiene edad ni fronteras. Fue el público, ese ejército anónimo de lectores y oyentes, que demostró que la literatura, lejos de ser un arte moribundo, sigue siendo una necesidad humana fundamental. Al salir de la feria, me quedé con una sensación de plenitud que pocas veces se experimenta. Caminé bajo la lluvia, sin importarme mojarme, pensando en lo que había escuchado, en las palabras que todavía resonaban en mi mente. Y comprendí que la poesía, al igual que la vida, no siempre ofrece respuestas. Pero nos da algo mejor: preguntas. Y en esas preguntas, en ese deseo de entender lo incomprensible, se encuentra su verdadero poder. La Feria del Libro fue un éxito, sí. Pero más que eso, fue un recordatorio de que, en un mundo que a menudo parece perderse en lo efímero, todavía hay espacio para lo eterno. La poesía, esa forma de mirar la vida con los ojos del alma, sigue siendo necesaria. Y mientras existan ferias como esta, y poetas como Mario Bojórquez, José Mármol, Basilio Belliard, Plinio Chahín, César Zapata, Lisette Vega Purcell, Aquiles Julián, Alberto Ruy Sánchez, Luesmil Castol, Alejandro Santana y Soledad Álvarez, y otros que también tuvimos el privilegio de escuchar, el mundo no estará solo ni perdido. Hasta el próximo artículo…

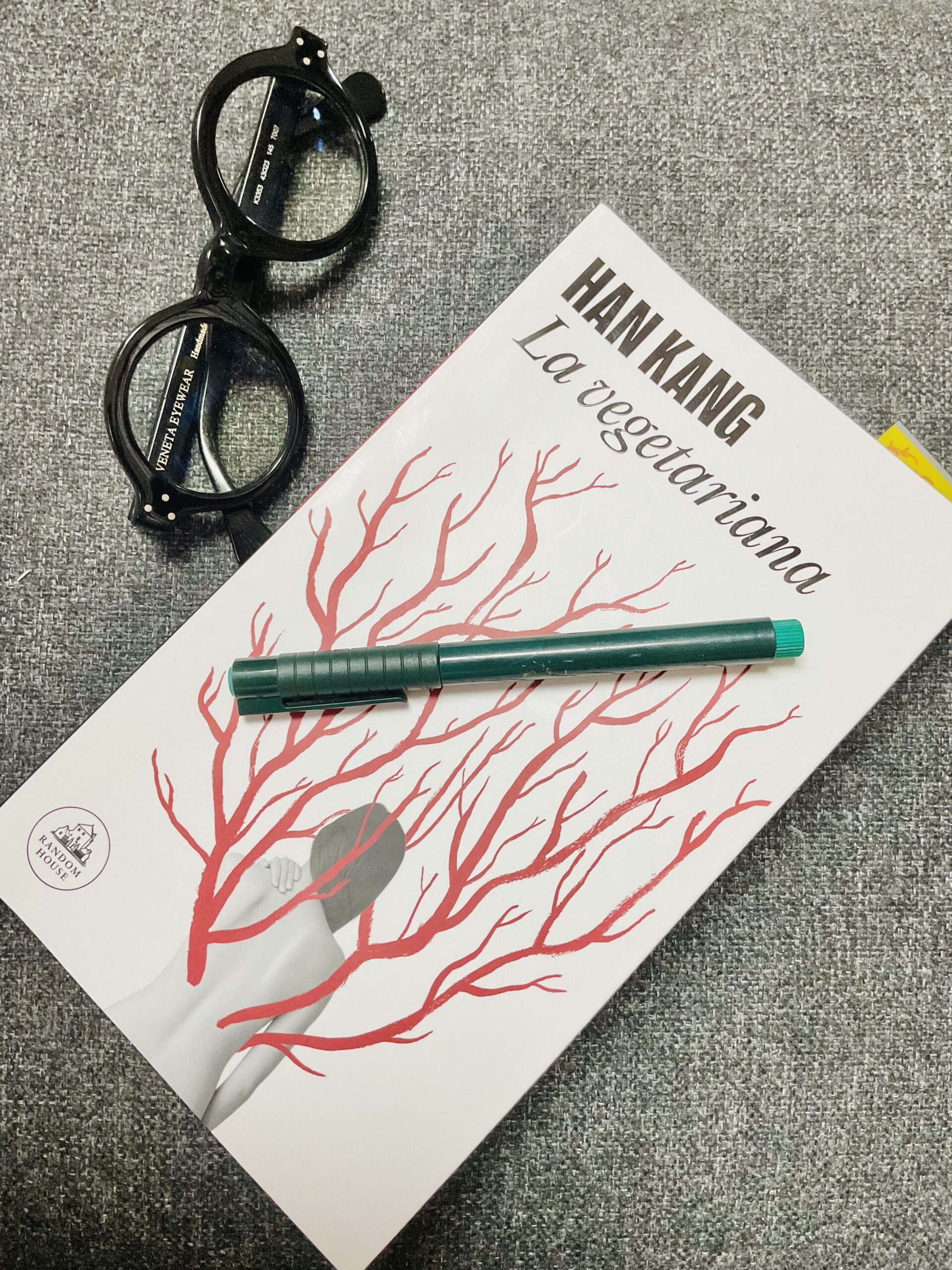

La vegetariana de Han Kang.

Fue un miércoles cualquiera cuando, en la librería Cuesta, Jhonatan me extendió un libro que parecía pesado de silencio y misterio: “La vegetariana, de Han Kang”. Eran las doce del mediodía y la ciudad estaba nublada, pero con su bullicio acostumbrado. Me despedí de Jhonatan y, con el libro bajo el brazo, me dirigí al restaurante Boga Boga. Esa tarde, tenía un compromiso para la grabación del programa “Letras de café”, con Julissa como invitada; sin embargo, al recibir el plato frente a mí, antes de siquiera probar un bocado, no resistí la tentación de abrir las primeras páginas. Bastó una frase para que la prosa de Han Kang me atrapara con un ímpetu casi obsesivo. La narrativa de Kang tenía el magnetismo de lo prohibido, de aquello que, bajo su aparente sencillez, parece esconder todo un universo de complejidades y contradicciones humanas. La novela, como su protagonista Yeonghye, me cautivaba con un misterio que no parecía posible descifrar del todo. Entre un bocado y otro, mi mente trataba de conciliar la historia con mis propias reflexiones. Pero el almuerzo pasó rápido, y sin remedio, debía irme al canal, con el libro aún en mi mente. Basilio, al echarle un vistazo a la novela, sintió el mismo impulso que yo: quería llevársela (robársela) consigo, atrapado quizá por el misterio de la portada, o por ese magnetismo que las obras nuevas e inusuales suelen despertar en los que buscan entre las páginas algo más que simple entretenimiento, algo nuevo que leer. Lizamavel, en un gesto de complicidad, le ofreció con una sonrisa pedirle la novela más adelante, pero Basilio, se delató con su voz, con esa extraña reverencia, de impaciencia lectora y prometió conseguirla por su cuenta con su hijo. Esa noche, terminado el programa, regresé a casa decidido a devorar cada palabra. La novela me retuvo hasta bien entrada la madrugada. Kang había creado una obra perturbadora, una obra de capas, donde cada decisión, cada pequeño acto, cargaba un peso existencial que parecía sobrepasar las palabras mismas. La historia de Yeonghye —esa mujer que decide dejar de comer carne y, en su aparente simpleza, desata una serie de eventos imprevistos— es una exploración del derecho individual frente a las imposiciones sociales, un manifiesto en el que lo más radical no es el acto en sí, sino el espacio de libertad que este abre, un espacio en el cual los personajes —y el lector— se ven confrontados consigo mismos. Han Kang teje su narrativa como un cirujano que disecciona, con una precisión que resulta tanto estética como moral. Nos sumerge en los aspectos más oscuros de la psique humana y nos enfrenta a la alienación, al dolor de la incomprensión y a ese abismo que existe entre lo que deseamos ser y lo que terminamos siendo. En muchos aspectos, la novela recuerda a Kafka, no en el sentido de una transformación literal, sino en la manera en que los actos se vuelven absurdos al ser mirados a través de los ojos de la sociedad. Para los personajes que rodean a Yeonghye, su decisión es una locura, una excentricidad incomprensible que amenaza el orden familiar y cultural. Y el lector, atrapado en esa misma tensión, intenta hallar una lógica, una explicación racional a lo que es, en esencia, una búsqueda de libertad. El lenguaje de Kang es implacable; cada frase, corta y afilada, parece latir con una intensidad visceral. La prosa, casi clínica en su precisión, se convierte en una especie de espejo oscuro en el cual miramos nuestra propia incapacidad para comprender la otredad. Kang obliga al lector a sentir el peso de la incomodidad, a cuestionar sus propias concepciones de normalidad. Esa incomodidad es la que empuja la historia hacia adelante, como si el lector, más que desear comprender, deseara atravesar el mismo proceso de la protagonista. Pero La vegetariana no es simplemente una exploración de los límites de la psique humana; es también una meditación sobre el derecho al cuerpo propio, un derecho tan básico que, en su misma obviedad, parece revolucionario. En la sociedad que construye Kang, donde cada individuo parece estar condenado a una vida de apariencias y convenciones, el acto de Yeonghye de rechazar la carne es un grito silencioso, una subversión que estremece, que desestabiliza. Porque Han Kang no solo cuenta una historia; desafía al lector a repensar las estructuras invisibles que rigen nuestra existencia y a reconocer cuánto de nuestra vida está condicionado por expectativas ajenas. Terminada la lectura, una profunda sensación de inacabado se apoderó de mí; la historia de Yeonghye no había llegado a un final definitivo, sino que sus ecos continuaban resonando en los oscuros rincones de mi mente, planteando interrogantes que flotaban en el aire y desintegrando certezas previamente firmes. “La vegetariana” es más que una simple novela; es una experiencia que desafía lo inefable, aquello que escapa a nuestra capacidad de encasillar y racionalizar por completo. Como ocurre con las grandes obras de la literatura universal, la obra de Han Kang nos ofrece una lección profunda: el verdadero acto revolucionario consiste en ser fiel a uno mismo, aun cuando ese compromiso nos conduzca al abismo de lo desconocido y lo complejo. Con fervor renovado, espero que alguna de las editoriales presentes en la Feria Internacional del Libro tenga la valentía de llevarla a los lectores. Verdaderamente, hacía tiempo que no me sumergía en una novela tan absorbente, una que me envolviera desde la noche hasta el amanecer y me mantuviera cautivo en sus páginas, como lo hicieron en su momento, “Cien años de soledad”, “Rayuela” o “El extranjero”. Una obra que, al final, se convierte en un viaje a través de la memoria, la identidad y la búsqueda de nuestra propia verdad. Hasta el próximo artículo…

Donde empieza el hombre.

La vida es como un río que nunca cesa: fluye impetuosa, llevándonos por caminos que no siempre elegimos, arrastrándonos más allá de los límites que habíamos imaginado. Nos empuja hacia territorios inciertos, lejos de la orilla conocida, donde el horizonte se confunde con la niebla de las dudas. Así he vivido yo, como diría mi amigo Luis García Montero en uno de sus poemas, en estos últimos catorce años, atrapado en la marea de responsabilidades y silencios, sin sospechar que este alejamiento de la escritura era, en realidad, una forma de prepararme para reencontrarme conmigo mismo. Descubrí, en ese exilio íntimo, que el hombre no es lo que ha hecho, sino lo que aún está por decir. No somos la suma de logros ni derrotas pasadas, sino la búsqueda incesante de palabras y vivencias que todavía no hemos alcanzado. Y en esa búsqueda se revela nuestra esencia más profunda, porque el hombre comienza realmente en el momento en que decide escuchar su propia voz y seguirla, aunque el eco lo conduzca por senderos inciertos. El 11 de noviembre, a las cinco de la tarde, en el Salón Aida Bonnelly del Teatro Nacional, en el marco de la Feria Internacional del Libro, romperé ese silencio que me envolvió como una enredadera oscura. No será un acto de renuncia a lo vivido, sino un retorno a la palabra, a esa patria íntima donde siempre he encontrado refugio. Mi silencio no ha sido un mero intervalo, sino una pausa necesaria, un retiro más profundo que cualquier frontera geográfica. Cuando acepté el cargo diplomático a los cuarenta y ocho años, creí ingenuamente que estaba ingresando en una nueva etapa de mi vida, llena de posibilidades. Pero lo que encontré fue desarraigo: un despojo sutil, casi imperceptible, de lo que constituía mi identidad más íntima. El verdadero exilio no es la distancia física, sino la separación de uno mismo. La soledad, en esos términos, no es el silencio del entorno, sino el vacío interior que amenaza con devorarnos. Sin embargo, en medio de esa soledad fértil, la literatura se reveló como el único puente hacia mi esencia. La poesía, que en mi juventud fue un estallido visceral, regresó transformada en un aliento: en la voz serena de un hombre que ha aprendido a convivir con las cicatrices que le ha dejado el tiempo. Durante mis visitas a Buenos Aires, entre el bullicio de librerías antiguas y el perfume de páginas gastadas, hallé consuelo en las palabras de otros. Las voces de Jorge Luis Borges y Octavio Paz fueron un puente en mi deriva, iluminando los rincones oscuros de mi interior. Los versos de Paz me ofrecieron más que una compañía: me enseñaron que la poesía puede ser un refugio para quienes cargan con la nostalgia. Fue como encontrar a un amigo en una ciudad extraña, alguien que, al igual que yo, había conocido el peso del exilio y comprendido que la palabra era la única brújula válida para reencontrarse. Así, el silencio dejó de ser una cárcel y se convirtió en tierra fértil. Volví a escribir, cada palabra trazando un surco en libretas en blanco con la tinta verde de mis lapiceros. La lectura de Baudelaire, Rimbaud y Whitman dejó de ser un pasatiempo: cada poema era un espejo donde reconocía mi deseo de recuperar la voz que creía perdida. La escritura se transformó en un acto de resistencia, una afirmación de mi identidad. No era solo un oficio, sino una forma de recordarme quién era y, más importante aún, quién podía llegar a ser. Comprendí, en esos años de silencio, que el verdadero encuentro con uno mismo ocurre en la vulnerabilidad. Aceptar nuestra fragilidad no es una derrota, sino el acto más valiente. Y en esa aceptación, la palabra se convierte en un guía, en un ancla: me permite nombrar lo inefable, dar forma a los miedos y esperanzas, al amor y a la soledad que me atraviesan. Cada verso es un intento de atrapar lo efímero, de encontrar sentido en el caos que la vida impone sin previo aviso. Descubrí también que la escritura no es un acto solitario. Cada libro, cada palabra, tiende un puente hacia los demás, una invitación a compartir certezas y dudas. La verdadera literatura surge del contacto íntimo con la vida: respira a través de las experiencias más universales, pero también las más personales. Al contemplar el mar o sentir el sol en la piel, comprendí que la escritura es la forma más plena de estar en el mundo, de habitarlo y narrarlo al mismo tiempo. El 11 de noviembre, al presentar el libro “Donde empieza el hombre”, cierro un ciclo de catorce años de silencios necesarios y de batallas internas con la soledad. Este libro es el fruto de ese largo proceso, una obra que recoge mis vivencias, mis lecturas, mis luchas con la palabra. Pero más que un punto final, es una apertura hacia lo desconocido: una puerta que se abre hacia nuevas preguntas, nuevos caminos por explorar. En cada página late el testimonio de un hombre que ha aprendido a escuchar su voz y seguirla, sin miedo a perderse. He tenido la fortuna de contar con la complicidad de amigos como Plinio Chahín, Osiris Madera y Basilio Belliard, compañeros leales en este mundo literario. Pero, sobre todo, ha sido el amor constante de María Esther, mi esposa, la brújula que me ha permitido encontrar el equilibrio en medio del caos. Su presencia ha sido la luz que ha mantenido viva la llama de mi escritura, el ancla que me impidió naufragar en mis propias dudas y la voz que, al mediodía, me decía: "Publica esos libros ya". El 2025 será un año de revelaciones: libros que he escritos y guardado en un cajón y que finalmente verán la luz. Cada obra es un ladrillo más en la construcción de mi camino literario, una afirmación de que la escritura es una forma de resistencia, un acto de fe en la capacidad del ser humano para